在大学(在中国的82岁外籍教授)

“在上海交通大学计算系工作的时候,我每年都会招一些优秀的教师进来,但两年之后他们就离开了。我问他们为什么,他们说筹集研究资金和发表论文的压力太大了,这些并不是他们感兴趣的东西。”——约翰·霍普克罗夫特

对话

约翰·霍普克罗夫特

用发表论文作为评判老师好坏的唯一依据,不可取

△约翰·霍普克罗夫特

约翰·霍普克罗夫特,一位82岁的外国老教授,计算机科学家,教育家。十年前他来到中国,先后加入上海交通大学、北京大学等多所高校,致力于中国计算机学科建设和人才培养,长期呼吁提升中国高校本科教育质量。2017年,他当选了中国科学院外籍院士。

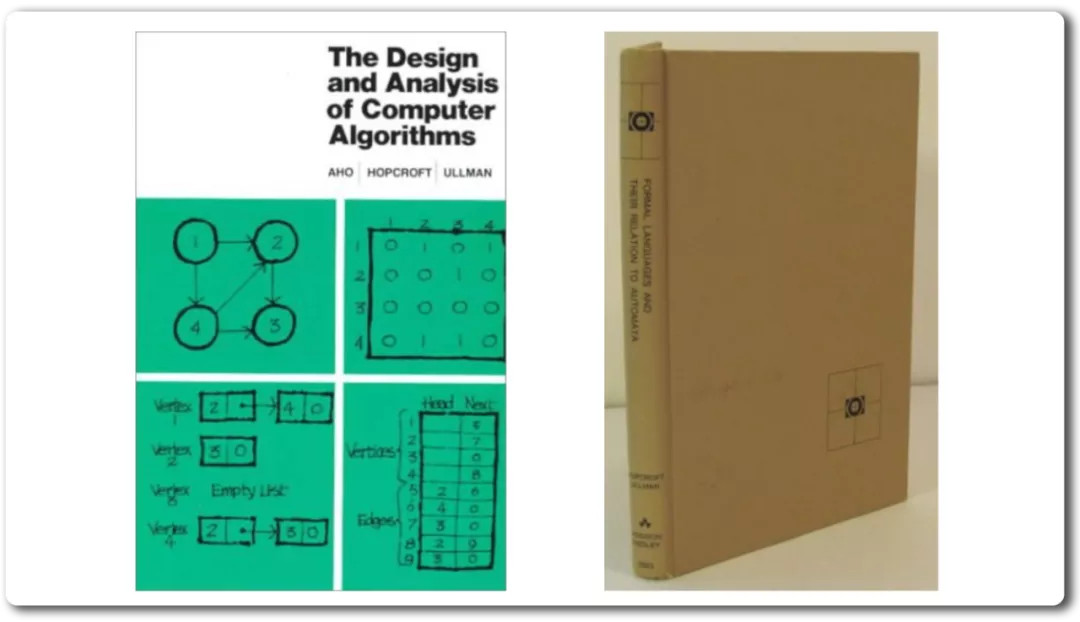

1986年,约翰因在“算法及数据结构设计和分析方面的奠基性成就”获得计算机界有诺贝尔奖之称的 “图灵奖”, 他的著作《The Design and Analysis of Computer Algorithms》和《Formal Languages and Their Relation to Automata》成为计算机科学的经典教材,影响了几代计算机科技工作者对算法的理解和应用。从上世纪60年代开始,约翰先后任职于美国普林斯顿大学和康奈尔大学,50多年来,他培养的学生有十余位当选美国、英国、加拿大等国家院士,其中两名学生也和他一样,分别获得了1986年和2020年的图灵奖。

△约翰·霍普克罗夫特著作

今年11月,在上海举办的第四届世界顶尖科学家论坛开幕式上,约翰·霍普克罗夫特发表的关于中国高校本科教育的演讲,在网络上引起关注。演讲中他说,对于中国高校来说,他们更关注如何提高国际声望。衡量国际声望的重要指标,就是研究经费和发表论文数量,我认为重点指标应该改为本科生的教学质量。

约翰·霍普克罗夫特:在上海交通大学计算系工作的时候,我每年都会招一些优秀的教师进来,但两年之后他们就离开了。我问他们为什么,他们说筹集研究资金和发表论文的压力太大了,这些并不是他们感兴趣的东西。所以我就跟校长说,你得改变这个环境,否则我招聘老师就没有意义了。他说,“约翰,我无法改变整个大学的环境,但我会为你招进来的老师提供良好的工作环境。”

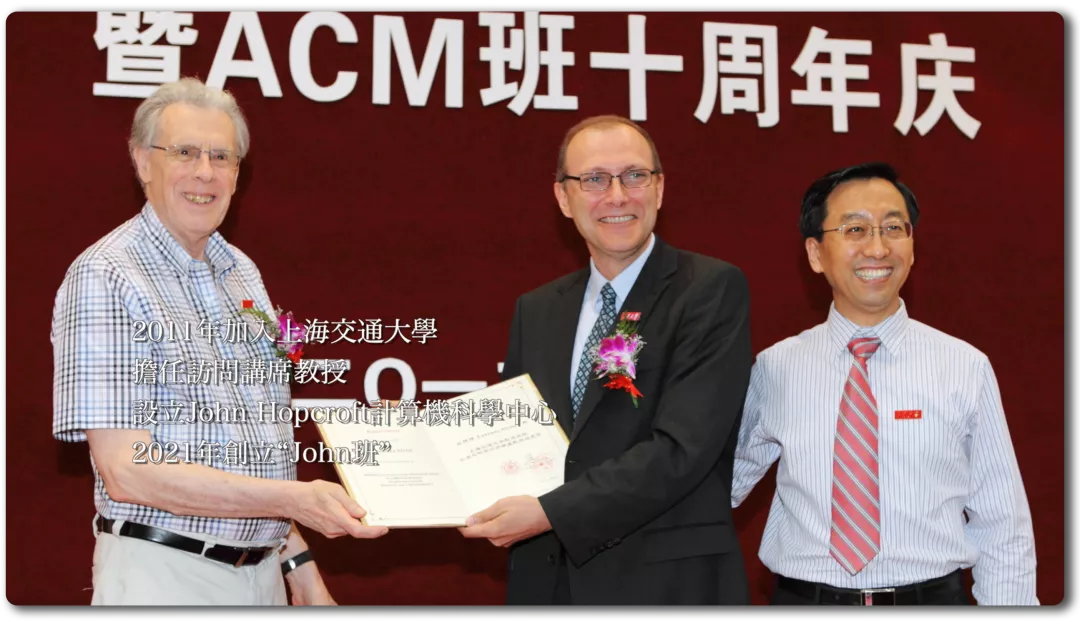

2011年,在上海交通大学校长张杰的邀请下,约翰加入上海交大,帮助学校培养拔尖人才,并招聘和引进高层次教师。2017年,学校建立以他名字命名的计算机科学中心,在这个中心,教师们无需疲于申请科研经费和发表论文,专注做一件事,就是集中力量培养人才。

约翰·霍普克罗夫特:我对老师们说我们评估看两方面,优秀的教学能力,以及由国际专家评判考核过的专业声誉。不应该是别人告诉他们要怎么做,他们应该研究他们想做的内容,弄清楚想做什么后就去做。

田川:您为每个老师、同学创建了合理的机制,您想做的是什么?约翰·霍普克罗夫特:我的目标是提高教学质量。好的教学环境,应该是让老师教授他们想教的课程,但他们现在的压力来自于要发表的论文。我跟他们说,如果你做了基础科学的研究,那就应该去发表,但有多少人在做基础科学研究呢?很明显不是每年都有。田川:因为这可能要花费他们很长的时间。约翰·霍普克罗夫特:所以我建议他们可以拿每年最好的研究成果来发表,每年发表一篇研究论文不算多,因为大多数上海交通大学的老师每年需要发表6~7篇论文。他们被要求必须发表很多论文,不然就是你做的不够好。我在普林斯顿大学得到第一份终身教职的时候,发表的论文为0篇。我当时还在斯坦福大学进修博士学位,他们让我飞去普林斯顿大学教一节课。我不记得他们具体问了我什么,大概就是了解一下我这个人,我觉得他们当时的决定是非常主观判断的。我们现在以发表论文作为评判老师好坏的唯一依据,我认为这不是好的评判标准。更糟糕的是,现在美国的大学开始要求老师提供12封推荐信,然后才能够升职。那些教授要遭殃了,我想说的是,为什么就不能是3封呢?我在要推荐信的时候,不会要求他们写2、3页纸的内容,我只有5个问题。一,你认识这个人么?就回答认识或不认识。二,你怎么认识他的?三,你能告诉我他们做了什么吗?为什么你认为这很重要?……所有内容我要求在1页纸里完成,因为我不是在找一位世界级研究者,我在找一个我想招聘的人。

△约翰·霍普克罗夫特授课

田川:您招聘老师的标准是什么?您最看重的是什么?约翰·霍普克罗夫特:许多大学在评估一个人的时候会问,这个人在领域里是世界级的研究者吗?他来自顶尖前十的大学吗?我认为这是很严重的错误。我想知道的是,在他的职业生涯里,他一直保持活跃吗?因为也许在某个研究阶段,他发表了世界级的研究论文,但这并不能告诉大家,他会一直在这个领域钻研并且持续活跃40年。什么叫“好”?我没有明确的定义,你真正要知道的,应该是这个人是否很合适。世界确实发生了变化,我研究的学科以前每年只有一个会议,大概有200人参与,那些行业里的重量级人物也会去,你就能有机会跟他们交谈。但现在可能有一百个会议。

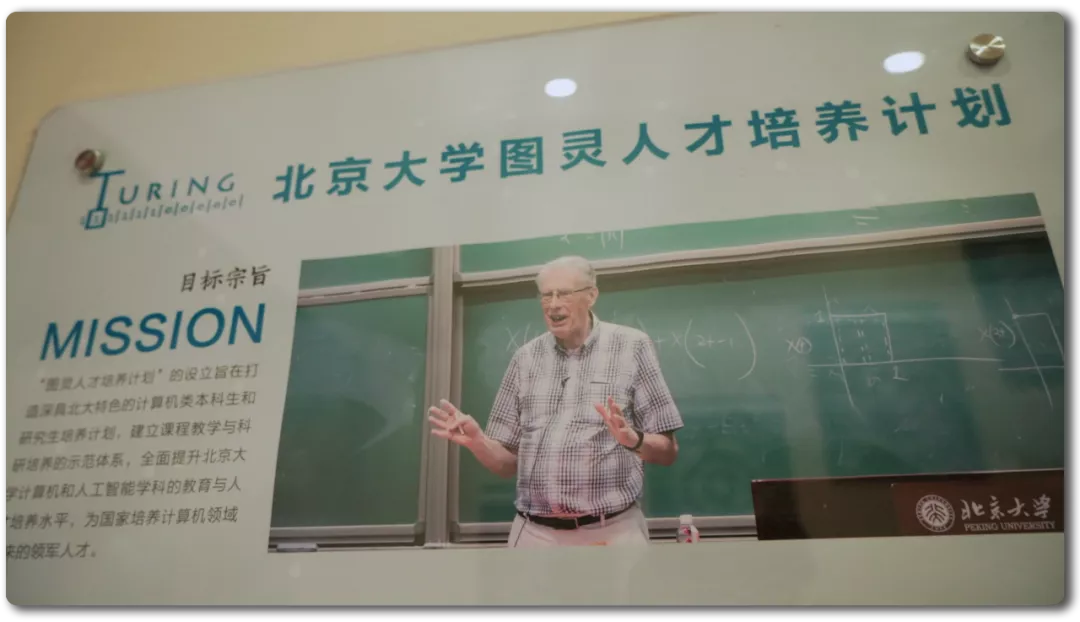

约翰2021年9月来到中国,计划2022年1月份回美国,3个多月的时间,他在上海、北京两地教学工作,因疫情影响,两地往返入校都需要严格的隔离防控,但这似乎丝毫没有影响他对教学工作的热情。我们在北京大学前沿计算研究中心见到了他,他是这里的主任。2017年约翰在北大创建图灵班,也会亲自为图灵班本科生授课。在我们和约翰做采访的前一天,他刚刚会见了中国教育部部长怀进鹏。

△约翰·霍普克罗夫特在北大创建图灵班

约翰·霍普克罗夫特:我正在做大学教学质量的评估,已经得到了教育部的许可,可以在中国排名前50的大学评估计算机科学教育。每个学校评估约十门课,有一个200人的团队正在做这件事。田川:团队成员都来自中国吗?约翰·霍普克罗夫特:是的,都来自中国。而且有十家公司为我们提供赞助,每找到一位特别优秀的老师,我们就给他约7万元的奖励,每年奖励50人左右。我们一直在推进这件事,但当下实施起来有点困难,因为疫情,我们现在很难进入大学校园。但我认为我们正在做的是一件好事,而且现在政府也决定要改善教育了,这也是为什么我能与教育部部长会面的原因。他意识到这是一件很重要的事情,所以他委派北京大学牵头推进这项工作,并整合出一个可推广到中国多所大学的方案。

约翰说,评价、评奖不是目的,提升教学质量才是关键。不同于依据研究经费和论文数量来进行大学排名,他希望创建一份针对本科教学质量的大学排名,通过对课堂进行教学质量评估,促进高校重视本科教育。

约翰·霍普克罗夫特:我曾对中国一所顶尖高校校长说,你们大一新生的课程要比斯坦福、伯克利、康奈尔大学的新生课程难度高,但毕业生远不及他们毕业生的水平,我认为肯定是本科教学质量出了问题。当然也可能我是错的,但对我来说这个问题是非常明显的。我的提议是定期安排人去旁听本科课程,可能几周一次,看看一学期下来这些课程是否有改善,也许这样能促进教职工参与和重视教学。如果有改善,我们就应该研究出一套方案并实施它。这些东西很复杂,但我有信心中国会解决这些问题,我觉得改变会比想象来得快。田川:我很好奇您为什么会热衷于来到中国,帮助我们提升本科生的教育质量?约翰·霍普克罗夫特:因为中国在这方面做了很多努力,可以达到我想要的效果。如果另一个国家也给我同样的机会,我也很高兴与他们合作。可以说中国给了我一份礼物,他们让我做了一些我真正想做的事情。田川:那是什么?约翰·霍普克罗夫特:就是改善教育。

不要让应用研究成为教育发展的阻碍

1964年,约翰在斯坦福大学获得电子工程专业博士学位,之后加入了普林斯顿大学电子工程系担任教授。一位年长的教授询问约翰,是否愿意教一门计算机科学的课程,教学生如何编程,但那时还没有计算机系,也没有任何相关的教材或参考资料,约翰完成了这门课程的授课,并在期间出版了一本教材,这让他后来成为了计算机教育领域乃至计算机学科的领军人物。

约翰·霍普克罗夫特:机会都是意外到来的,它不是我计划或能提前想到的东西。成功的人在遇到机会时考虑的是,它是否有趣。如果你遇到了机会,那就问问自己做这事儿有意思吗?如果觉得有意思,就抓住这个机会,如果觉得没意思,就忽略它。田川:但你如何确定找到了你的兴趣呢?约翰·霍普克罗夫特:其实我从没被人问过是怎么找到自己喜欢什么的,我以为人们就应该知道他们喜欢什么。我发现如果问中国学生想做什么研究,他们是不知道的。但在美国问同样的问题,学生会说这个东西是我想做的。中国学生善于解决问题,如果有问题需要解决,让中国学生做你会得到很好的结果。在中国上课,没人问我问题,在美国,学生会不断向我发问。其实这样我能了解学生是否听懂我讲的东西了,这就是差别所在,我认为这些部分需要时间去改变。

△约翰·霍普克罗夫特

约翰·霍普克罗夫特:中国大学的使命和美国大学的使命不同。田川:有什么不同?约翰·霍普克罗夫特:美国有足够多的科学家和工程师,如果政府需要完成一些工作,他们会聘请国家实验室的人来做,企业也是如此。所以美国大学的使命,就是培养下一代人才。但中国的大学有两个使命,一个是培养下一代人才,一个是帮助政府和企业进行应用研究。但现在的问题是,应用研究正在干扰教育,它与培养人才是冲突的。基础研究和应用研究的区别,与工作内容的基础程度无关,与你为什么做它有关。做应用研究,是因为你要解决特定问题,做基础研究,是因为你对某个领域感到好奇和有兴趣。

约翰长期呼吁大学应该专注于教育和基础研究,而不是应用研究。他说,美国斯坦福大学在上世纪70年代建立了斯坦福研究所,麻省理工学院建立了林肯实验室,都是为了把应用研究从学校转移到独立的机构中。但在中国,高校仍然需要为应用研究提供帮助,当学生面临做基础研究还是应用研究的选择时,很可能就无法按照自己真正的兴趣做抉择。约翰相信当中国培养出足够的人才,这种情况会有所改善。

约翰·霍普克罗夫特:对学生来说,良好的环境是教师能否关心他们的成功。我在小学、高中、大学,都遇到了对我影响很大的老师。田川:这真的很幸运。约翰·霍普克罗夫特:是的。对我影响很深的高中老师,在他去世的时候,我以他的名字建立了一项奖学金。这个老师有意思的地方是,他是我高中足球队的教练,但他同时也教数学。你可能会问,这两件事怎么可能都做得很好呢?我认为原因就在于他在意学生,无论是作为体育老师,还是数学老师,都是一样的。你是否真正在意你的学生,在意他们今后要做什么。田川:您曾在15个国家工作过,有着丰富的教育背景,以您的角度看,你觉得大学的责任是什么?约翰·霍普克罗夫特:我认为是教人更好地生活。大学不只是为学生们提供技术教育,让他们能找到一份好工作,这是理所应当的。我认为大学的责任,是帮助人们有更好的生活,这比教好一门课程重要的多。

约翰·霍普克罗夫特:今年我有很多学生获得了重要的奖项,获得图灵奖的Alfred Aho是我的第一个博士生,还有两个我密切合作的学生也获得了图灵奖。我猜测几年后,我会有第四个获得图灵奖的学生。我想他们成功的原因,正是因为我没有告诉他们该做什么。实际上我也问过,我问Alfred Aho论文想研究什么领域,他跟我说了一些内容。田川:您是怎么回应他的?约翰·霍普克罗夫特:我说你为什么不直接花几星期尝试一下呢?我以为他会回来问我“约翰,你有更好的事情可以做吗?”但他没有,他对自己研究的领域很感兴趣并且坚持下去了,最后他有了重要发现。这是他一直想做的领域,我想这就是他能成为世界级计算机科学家的原因。我意识到教授带博士生,是要帮助学生成为世界级研究员,而不是帮自己做研究。这就是我强烈反对一个教授同时带多个博士生的原因,我认为他们做的只是组建一个团队,然后做自己的研究,这不是我的教育理念。

作为计算机学科领域的关键人物,约翰告诫年轻的学生,当下计算机科学家们正在做的事情,只是目前的前沿方向,并不一定是未来的主流,在高速变化的现今时代,更加需要把自己定位在未来。

田川:您说多元化对大学非常重要,那您认为疫情对高等教育的影响是什么?约翰·霍普克罗夫特:以美国为例,如果越来越少的学生去美国进修,高校不再有过往那么多的访问学者,也没有线下课程,我认为可能就会对美国高等教育造成影响。田川:缺乏文化交流互动,我们会失去什么?约翰·霍普克罗夫特:在技术领域思维上,我们将变得更加狭隘。或许人们对自己的技术领域非常了解,但可能并不知道某件事是否会在世界范围内获得成功,就仅仅局限在自己的文化里。为什么说多元化重要,因为我们不知道未来会怎样。如果仅仅专注于一些狭隘的学科,你可能会错过未来。教育改革需要很长的时间,首先人们必须意识到这是一件必须要做的事。我们不知道未来新世界的教育是什么样的,也许会有根本性的不同。我认为沟通很重要,历史可能也会很重要。

编导:李晗

助理编导:李欣

编辑:612