吉林大学出版社(孙正军)

近年来,历史书写研究或曰史料批判研究的兴起,正成为中古史研究领域一个颇为醒目的现象,研究者围绕史料文本的生成、流动及意义,做了一系列别开生面的探讨。不过,以往研究除瞩目于单部史籍的编纂始末外,对史籍具体内容的探讨则较多集中在对列传“特殊”记载的梳理、分析[1],相比而言,书志尤其是记载典章制度的志书如何书写,讨论略显薄弱[2]。究其原因,恐怕与这类志书一向被认为如实记录制度,较少受诸如成书背景、撰述意图等的干扰相关。

当然,讨论薄弱不代表无人问津,对于包括正史《百官志》(《职官志》)、《礼仪志》(《礼志》)在内、记载历朝典章仪制的制度文本的生成,研究者也不乏有益探讨,甚至还出现一些讨论较为集中的议题。如贝克(B. J. Mansvelt Beck)、阿部幸信、徐冲、佐藤达郎曾分别考察《续汉书·百官志》的史源、旨趣、文化背景及与西晋《泰始令》的关系[3],小林聪、孙正军则对南朝诸史所记百官印绶冠服制度的史料来源与编纂策略予以辨析和讨论[4],围绕《魏书·官氏志》对北族官制的书写,川本芳昭、松下宪一、胡鸿也先后揭示其背后的撰述意图[5]。

值得注意的是,除了聚焦于单一制度文本的讨论外,一些学者还尝试基于通贯视角观察制度书写的长时段变迁。谷井俊仁推测《周礼》在不同时期对官制叙述的影响不同:东汉到中世前期的六朝影响较大,中世后期至近世前期的宋代渐趋减弱,及至明代,《会典》编纂又显示出与《周礼》的联系[6]。中村圭尔发现从汉末至六朝,正史官制书写由“表”转为“志”,个人任官记录亦随之消失,与之相对,详于个人任官记录和叙任升降等事项的单行本官僚制著作逐渐盛行[7]。赵立新在此基础上,另以《南齐书·百官志序》为线索,追究东汉以降官制书写的演变脉络,指出东汉形成以《周礼》为理想的官制撰述传统,魏晋以下官制书写则更注重因应实际政务需求,其背后的时代伏流为皇帝政治或王朝国家由追求政治的理想,逐渐倾向依循法令制度为基础的理性官僚行政[8]。此外对于舆服书写,阎步克注意到正史《舆服志》中的冠服叙述模式曾发生变迁,即《续汉书·舆服志》“以冠统服,由服及人”,隋唐以后则向“由人及服”转换[9]。无待赘言,这些基于长时段的考察对于延续性较强的制度书写来说,无疑是极为重要的[10]。

要之,无论是单个制度文本,还是某种类型的制度文本,学者都不乏探讨。不过,对于数量巨大且内容庞杂的制度文本而言,这些研究还不充分,尤其是对制度书写在长时段的演变,相关探讨远远不足,仍有大量问题亟待澄清。笔者在梳理历代正史职官记载时注意到唐代前期官制文本的志目曾发生一次显著变化,在此之前,史家基本是在“百官志”的名目下书写官制,而在此之后,“职官志”之名异军突出,在正史官制文本中占据半壁江山。官制文本志目的变化是偶然的么?背后有无深意?这一变化与官制现实及时人对官制的认识是否存在关联?以下笔者即带着这些疑问,首先确认唐代前期纪传体王朝史中官制文本志目从“百官志”到“职官志”的转变,进而以此为线索,尝试探讨支撑这一转变的制度和文化背景。不当之处,祈请方家指正。

一、隋代之前:“百官志”的世界

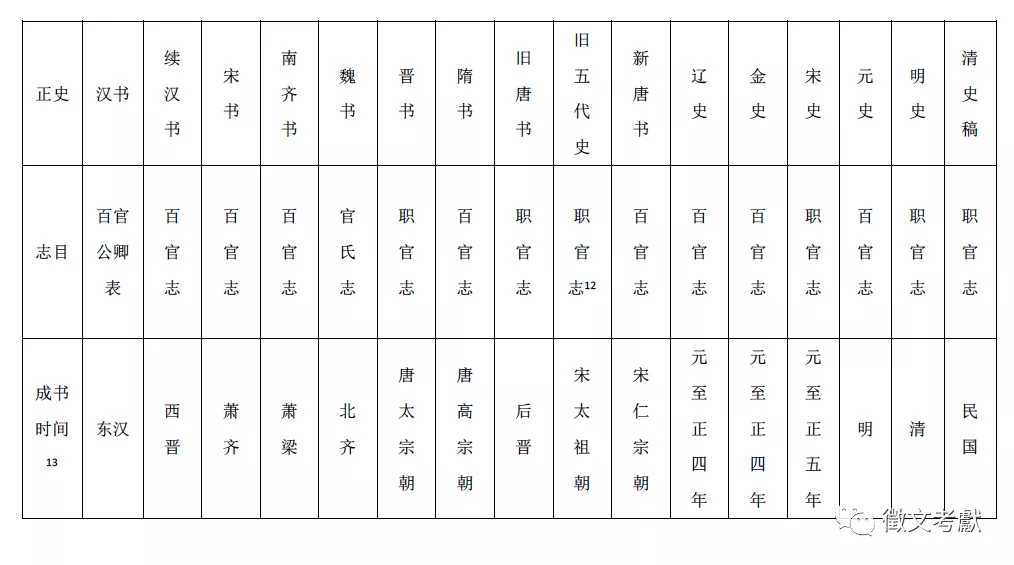

如所周知,历代正史对于职官设置、流衍的专门记载始自《汉书》,被置于“表”下[11],自此以降,相关记载则多被编排于“志”内,称《百官志》或《职官志》。今所称二十五史中,计有16史设置了专门记载职官制度的书志,其志目变化如下。

表一:正史官制文本志目

如上表所见,在隋代之前修成的五部正史中,有三部载录官制的书志都称《百官志》。考虑到《汉书·百官公卿表》兼具志、表二体,其叙述官制、禄秩的上篇与后史《百官志》无异,而《魏书·官氏志》从体裁到内容都有很大的特殊性,毋宁可以认为在隋代以前正史的官制书写中,“百官志”占据绝对统治地位。

“百官志”的这种地位从这一时期成书的其他纪传体王朝史中也可获得证实。《汉书》以下第一部纪传体王朝史是从汉明帝永平年间即陆续修撰的东汉官修国史《东观汉记》[14]。大约是模仿《汉书》体例,《东观汉记》亦将官制文本置于“表”内,其撰写方法和记述内容也与《汉书·百官公卿表》相近[15]。不过值得注意的是,《东观汉记》可能不再如《汉书》一般称《百官公卿表》,而是称《百官表》[16],以此而言,《东观汉记》无疑更接近于后来的《百官志》。

大约随着官制记载由“表”内转为隶属于“志”,《汉书》、《东观汉记》所建立的“百官表”名目也更名为“百官志”。现存文献中,第一部以“百官志”志目书写官制的纪传体王朝史或为撰成于孙权黄武年间稍后的谢承《后汉书》[17]。《史通·书志》称“百官、舆服,谢拾孟坚之遗” [18],所谓“遗”,即“遗漏”,故学者一般认为谢承书设有《百官志》[19]。

谢承《后汉书》以降,以东汉历史为书写对象的纪传体王朝史还有几种,均为私人修撰。其中司马彪《续汉书》立志且包括《百官志》已见表一,华峤《汉后书》、谢沈《后汉书》、袁山松《后汉书》,也都设有记载典章制度的书志(华峤书称“典”)。这之中,谢沈书是否包括记载官制的书志尚不明了,袁山松书则可确认设置了《百官志》,华峤书大约也是在“百官典”的志目下记录官制[20]。事实上,即便范晔未及完成的“诸志”,据《后汉书·皇后纪》“其职僚品秩,事在《百官志》”,其计划中的志目也以“百官志”为名[21]。

围绕三国历史的纪传体王朝史除陈寿《三国志》外,另有鱼豢《魏略》、王沈《魏书》、韦昭《吴书》及张勃《吴录》等,王沈《魏书》、韦昭《吴书》为曹魏、孙吴官修国史,鱼豢《魏略》、张勃《吴录》则属私人撰述。四书中,韦昭《吴书》是否有志仍存争议[22],张勃《吴录》至少有《地理志》和《祥瑞志》[23],王沈《魏书》亦设志,且极有可能包括官制文本,惜志目无法确定[24];只有鱼豢《魏略》,一般认为其《中外官志》篇即为专门记载官制的书志[25]。尽管从此后的历史看,鱼豢以“中外官志”编排官制的做法并未获得继承,但作为一种几乎与“百官志”同时出现的用以书写官制的志目[26],“中外官志”至少体现了官制文本命名的另一种可能,其意义不应忽视。

及至晋史,相关纪传体王朝史《隋书·经籍志》“正史类”列有八种[27],学者统计则有十余种之多[28]。这之中,束晳《晋史》、王隐《晋书》、虞预《晋书》均设有“志”或与“志”相当的“记”(王隐书),不过是否设置专门载录官制的篇章尚难确认[29]。何法盛《晋中兴书》虽有官制文本,不过却效仿《汉书》隶属于表,称《百官公卿表注》(何书改“表”为“注”,更“志”为“说”)[30]。又臧荣绪《晋书》,设有专门载录官制的书志无疑,但其志目名称,学者或有异议[31],章宗源据《晋书·李重传》推测为“百官志”,庶近乎实[32]。可以补充的是,《群书治要》采录《晋书》一种,有《百官志》,一般认为即臧荣绪《晋书》[33],这无疑也显示出臧书设有《百官志》。而谢灵运《晋书》,学者多倾向于其设有《百官志》[34]。

又南北朝诸王朝史,除已列于二十五史的诸史外,此外大抵都还有一种或数种纪传体王朝史,不过多散佚无存,其是否设志以及是否设有专门记载官制的书志,也无从知晓[35]。其中,由何承天、山谦之、苏宝生、徐爰等于刘宋文、孝武、前废、明四朝陆续修撰的官修国史《宋书》,据沈约《宋书·志序》,“其志十五篇,以续马彪《汉志》”,可以明确设有书志。而从《南齐书·百官志》“州牧、刺史”条引何、徐《宋志》[36],以及《太平御览》等类书中保存若干源自何、徐《宋书》的职官叙述[37]或可推测,其中应包括专门的官制文本。尽管其志目今已无法确知,不过据沈约所论,何、徐《宋书》书志系“续马彪《汉志》”,且一般认为沈约《宋书》书志以之为基础[38],考虑到司马彪《续汉书》、沈约《宋书》皆称“百官志”,推测何、徐《宋书》记载官制的篇章同样以“百官志”为名,当不算无稽。除此之外,南齐立国后不久议修国史,史官檀超“上表立条例”,“立十志:《律历》、《礼乐》、《天文》、《五行》、《郊祀》、《刑法》、《艺文》依班固,《朝会》、《舆服》依蔡邕、司马彪,《州郡》依徐爰。《百官》依范晔,合《州郡》”[39]。尽管檀超拟定的“条例”中《百官志》并不单独成篇,而是与《州郡志》相合,但官制内容大约仍在“百官”的名目下书写[40]。

由此可见,成书于隋代以前的各类纪传体王朝史,其官制文本篇名可考者,绝大多数都采用“百官志”之名;而即便与“百官志”相异的篇名,如“百官公卿表”、“百官公卿表注”、“中外官志”等,也表现出与“百官志”的亲缘关系。要之,隋代以前纪传体王朝史的官制书写,基本都被笼罩在“百官志”的名目之下。在这个意义上,或可认为,与唐代以降官制文本篇名呈现“百官志”、“职官志”拮抗的情形相比,隋代之前的官制书写乃是属于“百官志”的世界。

二、唐代以降:“职官志”的兴起

前节我们梳理了隋代以前成书的各类纪传体王朝史中官制文本篇名的设置情况,确认绝大多数都被置于“百官志”名目之下。而从唐代开始,另一种志目异军突起,此即“职官志”。第一部以“职官志”命名官制文本的纪传体王朝史即唐修《晋书》,在大约贞观二十二年(648)九月至闰十二月间完成并进奏的《晋书》诸志中[41],史家首次以“职官志”名目记载晋朝官职设置及沿革。

贞观史家的这一“创新”绝非偶然。一般认为,唐修《晋书》是在臧荣绪《晋书》的基础上修撰而成,具体到书志,学者也倾向于唐修《晋书》与臧书一脉相承[42]。以此而言,唐修《晋书·职官志》以臧书《百官志》为蓝本,似乎是理所当然的。

不过,如果核对臧书《百官志》与《晋书·职官志》,会发现问题并非如此简单。案今所见臧书《百官志》佚文,汤球辑本录有三则,分别叙述丞相、光禄大夫、大司农三职的沿革或属吏,与一般官制记载无异。不过,由于三则佚文的出处只称出自臧荣绪《晋书》,并未具体标明哪一篇章,故三则佚文是否属《百官志》,不能说毫无疑问。而《群书治要》所收臧书《百官志》,除李重、裴頠二奏议涉及官制外,其余所记何曾、羊祜、秦秀、李憙四人事迹似皆与职官无关,至少不是直接围绕职官的记载。要之,关于臧书《百官志》,汤球辑本与《群书治要》本实际呈现了两种不同的文本形态。那么,究竟何者才是臧书《百官志》的本来面目?

案李重奏议,由于《晋书》本传称该“议”见于一般被认为属于臧书之《百官志》[43],因此其为臧书《百官志》原文应无疑问。裴頠奏议性质类似,极有可能也属于臧书《百官志》。至于何曾等四人事迹的文字,考虑到该处记载与一般官制文本的叙述方式差异太大,其是否属于臧书《百官志》,恐怕是有疑问的。

那么,今本《群书治要》“明目张胆”地将这些“另类”记载纳入臧书《百官志》,对此又应如何理解?笔者觉得这里有两种可能。一种可能是《群书治要》在传抄过程中发生改窜。案今所见《群书治要》版本,最早一件抄本是大约抄录于日本平安时代的九条家本,不过该本仅余十三卷(全书五十卷),臧书恰在阙中;稍晚便是抄录于镰仓幕府时代、基本完帙(缺卷四、一三、二〇)的金泽文库本,这也是此后各类版本之祖本,其抄录时间大部完成于1270年之前,而收录臧书的二卷(卷二九、卷三〇)更是迟至1307年才据右大弁三位藤原经雄本补抄完成[44]。由此可见,包括臧书在内的金泽文库本,其抄写时间距离《群书治要》撰成的贞观五年(631)已逾600年,在此长时段、广区域的流传过程中,传写发生改窜,甲篇内容移至乙篇,是极有可能的。而今本《群书治要》中臧书诸篇按照“纪—后妃传—传—刑法志—百官志—传”的错乱顺序排列,似乎也表明今本《群书治要》已非原貌。

当然,这里也不排除另一种可能,即《群书治要》原貌即是如此。近年来,学者越来越多地意识到类书摘录文献往往并非忠实抄录原文,而是基于类书的功能、体例、成书背景及撰述意图等予以增删,甚至可能“制造”出新的文本[45]。而《群书类要》正是一部有着明确撰述意图的初唐“类书”[46],如魏徵在“序”中所说,太宗“以为六籍纷纶,百家踳骏,穷理尽性,则劳而少功,周览泛观,则博而寡要,故爰命臣等,采摭群书,翦截淫放,光昭训典,圣思所存,务乎政术”[47],亦即太宗敕撰《群书治要》乃是“务乎政术”,是否原样“采摭群书”并不重要,在此旨趣下,《群书治要》会对收录文献进行“出格”处理,毋宁说是很自然的。或许正是基于此,《群书治要》在收录臧书《百官志》时,依据文字是否有关“治要”,遂舍弃其中关于职官设置、沿革的记载,而是长文收录李重、裴頠的两篇奏议,此外另将原本属于列传文字的何曾等事迹移至《百官志》下[48],由此造就了与臧书旧本完全不同的文本面貌。

若上述不误,则臧书《百官志》极有可能是由两部分内容构成,其一是关于职官设置、沿革的文字,汤球辑文即属此类;其二是时人对官制的议论,如李重、裴頠的奏议,后者的存在或许也正是臧书被指责“烦而寡要”的原因之一[49]。要之,尽管臧书《百官志》与唐修《晋书·职官志》在记载项上仍存差异,但后者并非另起炉灶,而是和其他篇章一样以臧书为蓝本,这一点应毋庸置疑。明乎此,则贞观史家将臧书《百官志》改头换面,更名《职官志》,不得不说就很值得玩味了。事实上,迄今臧书可以明确的志目中,除《郊祀志》被省入《礼志》外,其余五行、地理、律历、礼、舆服诸志目均被唐修《晋书》原样沿用,唯独《百官志》被改作《职官志》。显然,这一改动绝非随意,而是史家有意调整的结果。

唐人特意以“职官志”取代“百官志”,这从彼时国史修撰中官制文本志目的选择也可获得进一步证实。唐国史有志始于许敬宗在高宗龙朔年间监修国史[50],《史通·古今正史》记载:

龙朔中,(许)敬宗又以太子少师总统史任,更增前作,混成百卷。如《高宗本纪》及永徽名臣、四夷等传,多是其所造。又起草十志,未半而终。[51]

尽管许敬宗最终未能完成十志,但十志志目、体例等应已确定[52]。而在此之后,如《崇文总目》所见:

《唐书》一百三十卷,唐韦述撰。初,吴兢撰唐史,自创业迄于开元,凡一百一十卷。述因兢旧本,更加笔削,刊去《酷吏传》,为纪、志、列传一百一十二卷。至德、乾元以后,史官于休烈又增《肃宗纪》二卷,而史官令狐峘等复于纪、志、传后随篇增缉,而不加卷帙。今书一百三十卷,其十六卷未详撰人名氏。[53]

在吴兢、韦述、于休烈、令狐峘等人续修的国史中,同样设有书志[54]。遗憾的是,对于唐国史书志的篇名,史料并无直接说明,官制文本是在何种志目下编排我们无从得知,以下只能从残留于文献中的蛛丝马迹略作考索。

有一种意见似乎暗示唐国史中官制文本的志目应为《官品志》。《太平御览·职官部》曾征引数十条源自《唐书官品志》、关于官职设置职能沿革的文字,岑建功《旧唐书逸文》附于《旧唐书》佚文,吴玉贵《唐书辑校》也将之收纳其中[55]。案《御览》所引“唐书”,岑建功推测或为刘煦《旧唐书》佚文。吴玉贵亦持此说,不过他认为这并非今本《旧唐书》,而是北宋真宗咸平三年(1000)修订前的版本[56]。与之相对,孟彦弘疑其或为后唐编纂的一部完整的纪传体唐代国史,刘煦《旧唐书》以之为蓝本编成[57]。汪桂海则认为《御览》引“唐书”除指刘昫《旧唐书》外,其不见于今本《旧唐书》的文字系来自韦述等修撰的唐国史《唐书》[58]。在此之前,岑建功也意识到《御览》引“唐书”可能包括韦述《唐书》[59],岑仲勉亦倾向此说,且推而广之,怀疑《太平御览》所引《唐书》“犹通名之唐史”[60]。后一认识也为温志拔、唐雯等的研究所证实[61]。要之,尽管学者对《御览》引“唐书”意见尚未完全一致,但认为包括唐国史《唐书》在内的各类唐史著述的看法渐成共识。而各类唐史著述中,纪传体著述仅唐国史和刘煦《旧唐书》两种,《旧唐书》既以《职官志》叙述官制,则唐国史似乎也就成了《唐书官品志》归属的唯一选项。岑建功推测《御览》引《唐书官品志》或属韦述《唐书》,应即基于此。

不过,上述认识是以《御览》引“唐书官品志”这一表述中《官品志》为《唐书》之一篇为前提,而值得注意的是,在宋代目录书中却另记有一部独立著述——《唐书官品志》,其中成书于北宋末至南宋初的《秘书省续编到四库阙书目》记作“六卷”[62],郑樵《通志·艺文略》记作“一卷”[63]。清乾隆时奉敕修撰的《历代职官表》称该书“甚多与《新书·百官志》互异,乃别一书”[64],虽然这里仅与《新唐书·百官志》对比而未提及《旧唐书·职官志》,但从中不难看出清代史臣系以《御览》所引《唐书官品志》乃是与《旧唐书·职官志》、《新唐书·百官志》皆不相同的一部著述。岑建功也意识到《御览》引《唐书官品志》颇多“不合常规”之处,他在《旧唐书逸文》卷八“录尚书一人”条下按语云:

案此条似叙前代官制,语义尚未完备。《御览》凡引《唐书官品志》之文者,往往节取其数语,而唐之官品反未引及。今无从核其原文,姑录之以俟考。以后凡似此者不复赘述焉。又案录尚书之官,唐时无此名目,盖附列前代之制以备参考也。下文廷尉卿、少府卿、大匠卿、中庶子、郡丞、司隶台大夫并仿此。

而除去岑氏所论外,检核《御览》引《唐书官品志》可以发现,这样的条目还有许多,如下表所见:

《御览》引《唐书官品志》条目

是否唐制

(文献记某朝制)

《御览》引《唐书官品志》条目

是否唐制

(文献记某朝制)

驸马都尉

否(梁)

录尚书

否(北齐)

仆射

否(北齐)

侍中

否(梁)

御史中丞

否(梁)

殿中侍御史

否(梁)

陵监

否(梁)

光禄卿

否(梁)

卫尉卿

否(梁)

宗正卿

否(梁)

太仆卿

否(梁)

廷尉卿

否(梁)

鸿胪卿

否(梁)

司农卿

否(梁)

太府卿

否(梁)

少府卿

否(梁)

大匠卿

否(梁)

特进光禄大夫

否(北齐)

太子三师

否(北齐)

太子二傅

否(梁)

太子三少

否(北齐)

中庶子

否(梁)

庶子

否(梁)

家令

否(隋)

率更令

否(隋)

仆

否(隋)

左右卫率

否(梁)

司隶台大夫

否(隋)

丹阳会稽吴郡吴兴及万户郡丞

否(陈)

表二:《太平御览》引《唐书官品志》条目

《御览》所引《唐书官品志》竟无一例叙述唐制,且其文字皆可从《隋书·百官志》寻出渊源。显然,如此“另类”的记载无论如何也不会出自以本朝历史为载录对象的唐国史。换言之,《御览》引《唐书官品志》并非唐国史之一篇,后者中官制文本的志目也未必就是《官品志》[65]。

那么,唐国史官制文本的志目究竟为何?唐国史与《旧唐书》的关系成为我们探索此问题的线索。一般认为,《旧唐书》系在唐代国史、实录等基础上修撰而成,尤其是代宗以前部分,相当程度地依赖了唐国史[66]。不过具体到书志,学者之间却有分歧。杜希德(Denis C. Twitchett)认为《旧唐书》几乎所有志都以唐国史为基础,不少内容甚至直接抄袭唐国史[67];谢保成则判断《旧唐书》“十一志”中,除《历志》采自国史旧本、《地理志》存疑外,其余九志不分前后期,基本都取自《旧唐书·经籍志》“所无”的“记礼法之沿革”的专门撰述[68]。检核谢氏论述可知,虽然《旧唐书》书志内容或亦见于其他文献,但却不能排除这些内容源自唐国史,或国史收录后为其他文献转载(如苏冕、苏弁之《会要》、崔铉监修之《续会要》),或见于其他文献后为国史征引等(如各种唐令、《唐六典》、《大唐开元礼》等),而从旧志书写大抵以肃宗朝为下限、后续记载率多粗疏来看,毋宁认为杜希德的意见更为可取。

关于此,不妨再以《旧唐书·职官志》做一番检证。关于此篇依据,自清人王鸣盛以下一般都认为是以《唐六典》为蓝本[69],杜希德论证其基本上就是收录于唐国史的《职官志》,只在涉及759年以后的变动时才作些许小的增补[70]。谢保成则力辨此篇记代宗之前设官情况非取自唐国史,认为《志》一“录永泰二年官品”,《志》二、三的许多文字直接录自《唐六典》及当时尚存的《宫卫令》、《军防令》等,代宗以后的制度主要采录诏敕等文献[71]。不过,仔细核验诸家论述,可以发现其实未必矛盾。成书在先的《唐六典》等同样可以为持续编纂的唐国史所采,而作为唐国史重要编撰者的韦述曾参与修撰《唐六典》,使得这一知识流动更为可能。要之,《旧唐书·职官志》对于唐代官制的相关记载,在《唐六典》、唐国史中应都存在,而《旧志》叙首所载不见于《唐六典》、《通典》,极有可能源自唐国史列叙唐开国至肃宗至德二载(757)职官建制变化的长篇导言,无疑显示出《旧志》史料的直接来源应是下限为代宗朝的唐国史。

事实上,不仅包括《职官志》在内的《旧唐书》书志多依赖唐国史,唐国史书志的志目可能也直接为《旧唐书》所承袭。《旧唐书·历志序》称:

前史取傅仁均、李淳风、南宫说、一行四家历经,为《历志》四卷。近代精数者,皆以淳风、一行之法,历千古而无差,后人更之,要立异耳,无逾其精密也。《景龙历》不经行用,世以为非,今略而不载。但取《戊寅》、《麟德》、《大衍》三历法,以备此志,示于畴官尔。[72]

所谓“前史”亦即唐国史,据此可知《旧唐书·历志》这一志目直接来自唐国史。又《旧唐书·孔述睿传》称德宗时“述睿精于地理,在馆乃重修《地理志》,时称详究”,此事《册府元龟》直接描述为“重修国史《地理志》”[73],可见唐国史有《地理志》当无疑问,《旧唐书》以《地理志》编排地理当也源于此。《旧唐书》书志志目既多沿袭唐国史,结合前文《旧唐书·职官志》多以唐国史为依据的判断,我们相信自高宗朝许敬宗“总统史任”、“起草十志”开始,唐国史应当即是以“职官志”之名编排李唐官制史[74]。

以上我们确认唐修《晋书》及国史均是以“职官志”命名官制文本,事实上,从成书于唐代其他涉及分门别类的著述之门类设置也不难看出唐人对“职官”一词的偏爱。如迄今可见撰于唐亡之前、设置有职官门目的类书中,成书于唐高祖武德七年(624)的《艺文类聚》、玄宗开元十五年(727)的《初学记》,以及杜佑撰《通典》[75]、白居易撰《白氏六帖》,其职官篇章均作《职官部(典、门)》,敦煌文献中保存了一件被命名为《类辞甲》、大约抄录于中晚唐的类书残卷(P.3661),也以《职官门》列叙官职[76],而修成于隋炀帝大业年间的《北堂书钞》则作“设官部”。唐修类书一变前朝“故事”,改以“职官”为职官篇章的篇名,无疑显示出“职官”一词更为唐人所接受。值得注意的是,正如杜希德所说,“类书与历史写作之间一个饶有趣味的联系是,在这三部类书(指《北堂书钞》、《艺文类聚》、《初学记》)的编者中,而且事实上也是在唐初其他的那些久已佚失的类书的编者中,有许多学者,他们首先是作为专业的历史家享誉于世的”[77]。在这个意义上,《晋书》、唐国史以《职官志》为志目与唐修类书以“职官”命名官制篇章,毋宁说乃是相互联动的一组事实。

又在唐人图书分类中,官职相关文献也被编总于“职官篇(类)”之下。如《隋书·经籍志·史部》有“职官篇”,收录图书27部[78]。而《旧唐书·经籍志·史部》设“职官类”,表明唐国史《经籍志》、以及作为其编纂依据的毋煚《古今书录》甚至元行冲监修之《开元群书四部录》或也是以“职官”统称某类图籍。又成书于9世纪末、大约相当于唐朝末年的藤原佐世撰《日本国见在书目录》设“职官家”一类[79],不出意外应来自唐人影响。凡此种种,均显示出在唐代的知识分类和编纂中,“职官”门类的兴起是非常突出的。在此背景下,唐代史家在纪传体王朝史中以“职官志”取代“百官志”,似乎也就不难理解。

三、“职官志”的由来:旧传统与新渊源

如前所见,唐代以《晋书》、唐国史为代表的纪传体王朝史,以及类书分门、图书分类等,都倾向于以“职官”来命名、统括官制文本。当然也不应忽视,在《晋书·职官志》后成书的《五代史志》,却是以“百官志”编排南北朝后期至隋代的职官制度。不过,《五代史志》的处理毋宁说是混乱的。在魏徵领衔编修的《经籍志》中,其史部下的图书类别即明确设有“职官篇”;而即便是《百官志》,序言中亦不乏“汉高祖除暴宁乱,轻刑约法,而职官之制,因于嬴氏”这样的表述[80]。要之,尽管存在《五代史志·百官志》这样的“异例”,但总体上看,唐人在与官制相关的知识分类中更青睐“职官”一词,这一点当无疑问。

与“职官”兴起相对,“百官”一词在唐代知识分类场合的使用明显衰落。这不仅反映在纪传体王朝史中官制文本篇名的选择上,在独立成书的官制类图籍的书名上同样也有体现。据《隋书·经籍志》“职官篇”统计,唐代之前包括亡书在内的36部官制著述,其中多达11部书名包含“百官”二字。与之相对,唐人官制著述中除撰者不详的《唐百官职纪》及孔至道撰《百官要望》书名仍带“百官”外,其余均不以“百官”为名。[81]事实上,即便这仅余的两部是否为唐人著述也不无疑问,譬如后者,刘兆祐即怀疑为宋人所作[82]。要之,尽管从唐代官制类图籍看,“职官”并未全面取代“百官”成为书名首选,但“百官”一词的消退却是显而易见的,这无疑为包括“职官”在内的其他名目的兴起奠定了基础。

那么在知识分类场合,指涉官制知识的“职官”一词在唐代具体是如何兴起的?其背景又是什么?这里值得注意的是,以“职官”编排官制文本,唐人其实并非首创。早在刘宋时期,即有官制著述名《职官记》[83],或认为即《隋书·经籍志》中的《宋职官记》[84]。又《隋书·经籍志》还记有梁陶薻撰《职官要录》三十卷,书名同样采用“职官”之名[85]。此外,与《隋书·经籍志》关系密切的梁阮孝绪撰《七录》[86],尽管其书已佚,但据保存在《广弘明集》中的“序”可知,亦以“职官部”分类图书[87]。显然,成书于唐代前期的《艺文类聚》、《隋书·经籍志》等以“职官”命名、统括官制文本,正是此一脉络下的产物,而唐修《晋书·职官志》虽沿用臧荣绪《晋书·百官志》,但结构、行文上却能贯彻唐人新认识[88],其以“职官志”之名叙述晋世官制,也就不难理解了。

不过,正如《五代史志》仍在“百官志”命名下叙述官制所见,唐代前期,逐渐盛行的“职官”一词并未完全覆盖官制知识。《五代史志》的处理究竟是史家有意“复古”还是另有缘由,史料中没有明说,无论如何,这显示出“职官”的“抢班夺权”并未一蹴而就,唐代前期仍处于“百官”向“职官”转变的过渡阶段。

而在高宗龙朔年间初步确立十志的唐国史之后,如表三所见,唐代以至五代的各类文献在命名官制文本或分类图籍时无一例外都使用了“职官”。这显示出,唐国史以“职官志”命名官制文本似乎具有某种标志性意义。这么推测并非无据。事实上,紧接着唐国史之后的《开元群书四部录》和《初学记》,其作者群与唐国史多有重合。如唐国史的阶段性定稿人韦述,也是《群书四部录》和《初学记》的主要编纂者之一,甚至前者序例即由韦述撰定;唐国史的另一位重要修撰者吴兢,同样厕身《群书四部录》编纂者之列[89]。而《初学记》的另两位主要编纂者张说、徐坚[90],也曾不同程度的参与唐国史修撰[91]。作者群的重合意味着知识共享,意味着唐国史所建立的知识体系更容易向其后成书的其他文献流动。以此而言,《群书四部录》和《初学记》以“职官”编排官制文献或知识,虽然不排除远追《艺文类聚》或《隋书·经籍志》,但极有可能直接受到唐国史的影响。而值得注意的是,唐国史、《群书四部录》和《初学记》几乎覆盖了唐代知识分类的全部场域,此后涉及界定官制知识的各类文献都可于此找到源头,这也就意味着,对于表三所列玄宗朝以后成书的诸文献而言,唐国史、《群书四部录》和《初学记》犹如构成了一个“新典范”,而唐国史则为此“新典范”的“始作俑者”。

需要指出的是,唐国史以“职官志”编排官制文本,固然不能排除或来自之前风气的影响,不过,考虑到唐代前期知识分类中“职官”并未完全一统,尤其是同属纪传体王朝史的《晋书》、《隋书》分别以“职官志”、“百官志”命名官制文本,毋宁认为唐国史之采用“职官志”或许还有另外的渊源。

一方面,唐国史官制文本以记载职事官为主。赖瑞和在对包括《旧唐书·职官志》在内的唐代四大职官书何以不载史职的分析中已经指出,这些官制文本皆主要记载职事官[94]。尽管赖氏的分析并未言及唐代官制的另三类构成:散官、勋官、爵号,但披览《旧唐书·职官志》不难发现,职事官相关文字占据其中大部分篇幅。《旧唐书·职官志》如此,唐国史官制文本结构去之不远,当同样以记载职事官为主,考虑到“职官”与职事官相近,其以“职官志”为名亦在情理之中。

另一方面,唐国史官制文本的史料来源或也是促成其名“职官志”的重要缘由。据《旧唐书·职官志》所见,唐国史官制文本大约包括三个部分:其一,罗列百官品级的官品表;其二,对唐代官制沿革大要的概述;其三,对各类官职员额、品级、职掌等的详细列叙。三者中,一、二两部分在今《旧唐书·职官志》中合为一卷,第三部分则包括两卷篇幅——显然,在该官制文本中,第三部分允为主体。事实上,从纪传体王朝史中官制文本演变的脉络看,第三部分也是最为常见的内容。

关于唐国史中这部分内容的史料来源,杜希德认为系采自开元二十五年(737)《职员令》六卷中的相关部分,因为后者规定了中央及地方政府每个职衔的具体职务[95]。不过,对比唐《职员令》原文,如敦煌出土的《永徽东宫诸府职员令残卷》(P.4634、4634C2、4634C1,S.1880、3375、11446)可知,这部分史料来源并非如此单一。兹举并见于二者的东宫“典膳局”一条为例。

a.《永徽东宫诸府职员令残卷》:

典膳局

典膳监二人,掌监膳食,进食先尝,判局事。丞二人,掌检校局事。若监并无,则一人判局事,余准此。书令史二人,书吏四人,主食六人,掌调和鼎味之食。典食二百人,掌造膳食及器皿之事。掌固四人。

b.《旧唐书·职官志》:

典膳局

典膳郎二人,正六品上。丞二人,正八品上。书令史二人,主食六人,典食二百人,掌故四人。 典膳郎掌进膳尝食,每夕局官于厨更直。

不难看出,尽管《职员令》叙述官职职掌更为详细,但若论记载项,《职官志》明显更多——《职员令》仅规定官职员额、职掌,《职官志》则在此之外还列出官品。据此可见,从内容构成而言,《职官志》系在取本《职员令》的基础上,另据《官品令》补入官职品阶[96]。而这种《职员令》+《官品令》的组合大约正是唐国史官制文本命名“职官志”的缘由。

事实上,纪传体王朝史中“百官志”篇名的出现,亦与其史料来源密切相关。按官制文本以“百官”命名,可以上溯至东汉前期的《汉书·百官公卿表》。不过,考虑到《汉书·百官公卿表》乃是仿照《史记·汉兴以来将相名臣年表》,且记载官职设置、沿革的上卷篇幅较少,而记载官员任、迁、免、死的下卷则占据大半篇幅,毋宁认为在《百官公卿表》的语境中,“百官”是指作为任职者的官员,并非官职自身。

随着任职者信息的剔除,官制文本也由“表”变身为“志”。早先几种设有“百官志(典)”的纪传体王朝史,其官制文本史源如何现已不得而知,不过西晋时司马彪撰《续汉书·百官志》,学者已指出其文字包括正文、注文两个部分,其中记载职官及官属名称、员额、秩级的正文系以东汉“官簿”为据[97]。而此“官簿”,据刘昭注“本志既久是注曰百官簿”,其全称或即“百官簿”。如学者所论,汉魏以来关于两汉官制的各种公私著述,大体皆以此类官簿所载为纲领[98]。以此而言,推测彼时《续汉书·百官志》外的各类“百官志(典)”也多取材“百官簿”,大约不算无稽。明乎此,前者篇名多以“百官”为称,也就不难理解了。而“百官志”得名的由来无疑也为唐国史因综合《职员令》和《官品令》、故以“职官志”命名官制文本提供了佐证[99]。

要之,尽管受史料所限,我们尚不能完全否认唐国史官制文本称“职官志”与此前风气的关联,但唐国史官制文本自身的属性似乎在其得名过程中发挥了更为重要的作用。若此说不误,则唐修《晋书》、唐国史中的官制文本虽然同以“职官志”为名,二者渊源可能并不一致。《晋书》以“职官志”叙述晋代官制,乃是刘宋以降逐渐兴起的以“职官”命名、统括官制文本的延续,唐代前期《艺文类聚》、《隋书·经籍志》等在分类知识时使用“职官”,则发挥了直接催生作用。而唐国史以“职官志”编排李唐官制,大约更大程度的受制于其记载内容及史料来源,职事官为主的记载内容,以及组合《职员令》与《官品令》的取材方式,使得官制文本以“职官”为篇名变得顺理成章[100]。渊源不同也导致二者影响高下立判。《晋书》虽然是纪传体王朝史中首次以“职官志”命名官制文本,但不过是传统延续使得其“创新”并不具有实质上的革新意义,在此之后的《五代史志》仍一如既往使用“百官志”作为官制文本篇名。与之相对,唐国史“职官志”的使用则更具标志性意义,志目得名的另外渊源使得其既与传统相连却又超越传统,由此树立了“新典范”,进而影响唐人对官制知识的界定——自此以降,唐以至五代无论是书志命名、类书分门还是图书分类,“职官”都成为篇名类目的首要选择。由此可见,如果说纪传体王朝史之官制相关书志在唐代有一个从“百官志”到“职官志”的转变,《晋书》“职官志”不过是此过程中的一个过渡,唐国史以“职官志”命名官制文本,才真正标志着这一转变最终完结。

四结语

以上我们以历代正史官制文本志目的变化为线索,确认在唐代前期,纪传体王朝史中官制文本的篇名曾发生变化。在此之前,绝大多数官制文本都被置于“百官志”的名目之下,而从唐代前期开始,以唐修《晋书》及唐国史为代表,史家更倾向于以“职官志”编排一朝官制。二书之中,又以唐国史更具典范意义,在其推动之下,不仅纪传体王朝史之官制文本以“职官”为名,其他类书分门、图籍分类也以“职官”命名、统括官制文本或知识。由此,大约导源于南朝的以“职官”界定官制知识的做法在唐代发扬光大,唐代前期酝酿的从“百官”到“职官”的过渡亦因唐国史的典范意义而宣告完结。

不过,历史并未沿着唐人设计的路线一直走下去。如表一所见,在《旧五代史》以下的诸正史官制文本中,“百官志”仍占据半壁江山。究其原因,大约由于宋代以降史家对唐人青睐“职官”、执着于采用“职官志”为志目的背景已不甚明了,遂在复古意识的推动下间或采用昔日的“百官志”之名。事实上,考虑到《旧唐书》以下第一部以“百官志”命名官制文本的正是崇尚复古的欧阳修所撰《新唐书·百官志》,则上述推测应非无稽[101]。在此引导下,唐人意识中判然有别的“百官志”与“职官志”,差异渐趋泯灭。譬如几乎同时成书的元修宋、辽、金三史,其官制书写却一用《职官志》,二用《百官志》,这无疑表明后世史家对于两种志目已无区分,二者被无差别使用了[102]。

当然,唐人的努力仍不应忽视。正是在唐人的推动下,“职官志”才打破“百官志”的一统天下,成为纪传体王朝史官制文本命名的重要资源,并在此后的官制书写中与“百官志”分庭抗礼。而值得注意的是,同样在唐代前期,纪传体王朝史的官制书写还出现另一变化,即叙述模式从“官职为纲”转向“官署为纲”。同样的时间,同样以纪传体王朝史中的官制文本为对象,两个转变如此契合不禁令人怀疑二者之间或存在某种关联。关于此,笔者将另文探讨,于此不赘。无论如何,唐代前期中国古代官制的书写形式曾发生巨大变化,其制度文化背景如何,显然值得深思。

附记:本文为国家社会科学基金青年项目“汉唐历史文献的史料批判研究”(16CZS037)阶段性成果之一。本文初稿完成后,曾作为同题论文之一部分,先后于第四届青年史学家论坛(中国社会科学杂志社《历史研究》编辑部与上海师范大学人文与传播学院联合主办,2017年8月)、中国魏晋南北朝史学会第12届年会暨国际学术研讨会(中国魏晋南北朝史学会主办,2017年8月)、首都师范大学历史学院第65期史学沙龙(2017年9月)、武汉大学中国三至九世纪研究所珞珈中国史讲座(2017年10月)提交发表,蒙师友多所指正,两位审稿人亦惠赐宝贵修改意见。对于以上帮助,谨此一并致谢。

注释

[1] 相关学术史,参拙稿《魏晋南北朝史研究的史料批判研究》,《文史哲》2016年第1期;《通往史料批判研究之途》,《中国史研究动态》2016年第4期;安部聪一郎《日本学界“史料论”研究及其背景》,《中国史研究动态》2016年第4期;徐冲《历史书写与中古王权》,《中国史研究动态》2016年第4期等。

[2] 正史书志中,《五行志》研究较为充分,除了对单部史传《五行志》的探讨外,对《五行志》长时段的演变亦不乏分疏。关于前者,相关研究甚夥,兹不赘述,后者如游自勇《试论正史〈五行志〉的演变——以“序”为中心的考察》,《首都师范大学学报(社会科学版)》2006年第2期等。又关于《刑法志》,亦有基于文本生成过程的探讨。参赵晶《谫论中古法制史研究中的“历史书写”取径》,《中国史研究动态》2016年第4期。

[3] B. J. Mansvelt Beck, The Treatises of Later Han: Their Author, Sources, Contents, and Place in Chinese Historiography, Leiden: Brill, 1990, pp. 196-209;阿部幸信《後漢車制考-読『続漢書』輿服志劄記・その一》,《史艸》第47号,2006年;《後漢服制考-読『続漢書』輿服志劄記・その二》,《日本女子大学纪要・文学部》第56号,2007年;徐冲《〈续汉书·百官志〉与汉晋间的官制撰述》,初刊2013年,后收入氏著《观书辨音:历史书写与魏晋精英的政治文化》,北京大学出版社,2020年,第113-148页;佐藤达郎《『続漢書』百官志と晋官品令》,《関西学院史学》第 42 号,2015 年。

[4] 小林聪《六朝時代の印綬冠服規定に関する基礎的考察-『宋書』礼志にみえる規定を中心に》,《史淵》第130号,1993年;《晋南朝における冠服制度の変遷と官爵体系-『隋書』礼儀志の規定を素材として》,《東洋学報》第77卷第3、4号,1996年;《『隋書』に見える梁陳時代の印綬冠服規定の来源について》,《埼玉大学紀要 教育学部(人文·社会科学編)》第47卷第1号,1998年;孙正军《也说〈隋书〉所记梁代印绶冠服制度的史源问题》,《中华文史论丛》2011年第1期。

[5] 川本芳昭《北魏文成帝南巡碑について》,初刊2000 年,后收入氏著《東アジア古代における諸民族と国家》,汲古书院,2015年,第31-61页,中译《东亚古代的诸民族与国家》,刘可维译,社会科学文献出版社,2020年,第26-73页;松下宪一《北魏石刻史料に見える内朝官——「北魏文成帝南巡碑」の分析を中心に》,初刊2000年,后收入氏著《北魏胡族体制論》,北海道大学出版会,2007 年,第57-86页;胡鸿《能夏则大与渐慕华风——政治体视角下的华夏与华夏化》,北京师范大学出版社,2017年,第242-274页。又佐川英治《東魏北斉革命と『魏書』の編纂》虽未直接瞩目《魏书·官氏志》,但其揭橥的《魏书》编纂的背景、意图及历史观对理解《官氏志》书写大有裨益。《東洋史研究》第64卷第1号,2005年;中译《东魏北齐革命与〈魏书》的编纂》,刘啸译,陈锋、张建民主编《中国古代社会经济史论:黄惠贤先生八十华诞纪念论文集》,湖北人民出版社,2010年,第426-448页。

[6] 谷井俊仁《官制は如何に叙述されるか:『周礼』から『会典』へ》,《人文論叢:三重大学文学部文化学科研究紀要》第23号,2006 年。

[7] 中村圭尔《六朝における官僚制の叙述》,《東洋学報》第91卷第2号,2009年;中译《六朝官僚制的叙述》,付晨晨译,收入《魏晋南北朝隋唐史资料》第26辑,武汉大学文科学报编辑部,2010年,第269-286页。

[8] 赵立新《〈南齐书·百官志·序〉所见中古职官文献与官制史的意义》,《台大历史学报》第62期,2018年,第47-102页。

[9] 阎步克《从爵本位到官本位——秦汉官僚品位结构研究(增补本)》,三联书店,2017 年,第 154-160页。

[10] 更详细的学术史梳理,参黄桢《制度的书写与阅读——对汉唐间政治文化的一项考察·序论》,北京大学博士学位论文,2017年,第3-7页;《从“书写”到“阅读”:中古制度文献研究的回顾与展望》,《中国中古史研究》第7卷,中西书局,2019年,第146-153页。

[11] 《汉书》中职官记载被置于“表”下,与该文本附属于任职者记录的“表”相关。参中村圭尔《六朝における官僚制の叙述》,《東洋学報》第91卷第2号,2009年。

[12] 《旧五代史》书志志目为清人所拟,且不乏错误(如“郡县志”应为“地理志”,参陈尚君《清辑〈旧五代史〉评议》,《学术月刊》1999年第9期;点校本旧五代史修订组《点校本旧五代史修订前言》,《旧五代史》,中华书局,2015年,第8页),不过官制文本名《职官志》应无疑问,《职官分纪》以下多引《五代史·职官志》可以为证。参陈尚君辑纂《旧五代史新辑会证》卷一四九《职官志》,复旦大学出版社,2005年,第4549-4579页。又北宋仁宗景祐四年(1037)诏御史台与太常礼院详定部分官职在集议场合的位次,太常礼院奏言亦引及《五代史·职官志》。《宋会要辑稿·仪制八·集议》,上海古籍出版社,2014年,第2452页。

[13] 特指官制文本的成书时间。

[14] 《东观汉记》的始修时间,吴树平推测在明帝永平十一年(68)至十五年之间。《〈东观汉记〉的撰修经过及作者事略》,见氏著《秦汉文献研究》,齐鲁书社,1988年,第112页。

[15] 吴树平《〈东观汉记〉中的本纪、表、列传、载记和序》,见氏著《秦汉文献研究》,第148-151页。

[16] (唐)刘知幾撰,(清)浦起龙通释《史通通释·外篇》卷一二《古今正史》,上海古籍出版社,2009年,第317页。当然,这是基于《史通》没有省文的前提下,考虑到《汉书·百官公卿表》亦简称《百官表》,不排除《东汉观记》官制文本的全称亦为《百官公卿表》。又据《史通》,《百官表》并非《东观汉记》初修时即有,而是桓帝元嘉年间续修时才由崔寔、曹寿、延笃等创设。

[17] 安部聪一郎《後漢時代関係史料の再検討―先行研究の検討を中心に》注14,《史料批判研究》第4号,2000年,第26-27页。又关于谢承生平,解远文亦有考辨,《谢承〈后汉书〉的辑补与研究》,河南大学硕士学位论文,2015年,第7-11页。

[18] (唐)刘知幾撰,(清)浦起龙通释《史通通释·内篇》卷三《书志》,第52页。

[19] (清)孙志祖《读书脞录》卷三《谢承后汉书》,嘉庆四年(1799)刊本,页八;周天游《八家后汉书辑注(修订本)·前言》,上海古籍出版社,2020年,第5页;吴树平《〈东观汉记〉的缺陷和诸家后汉书》,见氏著《秦汉文献研究》,第290页等。或释“遗”为“遗产”,进而以《汉书》有“百官公卿表”而无“舆服志”,推测《史通》所云不足为凭,其说不确。见谢保成《增订中国史学史(先秦至唐前期)》,商务印书馆,2016年,第326页。

[20] 袁山松书参(清)章宗源《隋书经籍志考证》卷一,收入《二十五史补编》第四册,中华书局,1955年,第4946页;华峤书参韩杰《华峤〈汉后书〉三议》,《思想战线》1988年第6期。

[21] (清)章宗源《隋书经籍志考证》卷一,第4946页;吴树平《范晔〈后汉书〉的志》,见氏著《秦汉文献研究》,第440-441页。

[22] 关于韦昭《吴书》是否设志,清人侯康推测有志,姚振宗驳斥侯说,但态度较为暧昧,陈博判断《吴书》无志,唐燮军推测至少置有《祥瑞志》。分见(清)侯康《补三国艺文志》卷三,收入《二十五史补编》第三册,第3175页;(清)姚振宗《隋书经籍志考证》卷一一,收入《二十五史补编》第四册,第5244页;陈博《韦昭〈吴书〉考》,《文献》1996年第3期;唐燮军《韦曜〈吴书〉考辨——兼论〈建康实录〉对〈吴书〉的征引》,《中国典籍与文化》2009年第4期。

[23] (清)章宗源《隋书经籍志考证》卷一,第4948页;赵莉《张勃〈吴录〉考论——重构孙吴国史的尝试》,宁波大学硕士学位论文,2013年,第22-25页;唐燮军《史家行迹与史书构造——以魏晋南北朝佚史为中心的考察》,浙江大学出版社,2014年,第56-57页。

[24] (清)章宗源《隋书经籍志考证》卷一,第4947页;罗秉英《魏晋六朝时期“佚史”书志的编纂》,《思想战线》1987年第2期;满田刚《王沈『魏書』研究》,《創価大学大学院紀要》第20集,1998年。

[25] (清)侯康《补三国艺文志》卷三,第3176页中栏;(清)姚振宗《隋书经籍志考证》卷一七,第5312页;张鹏一《魏略辑本》卷二,陕西文献征辑处,1923年,页二至页五;津田资久《『魏略』の基礎的研究》注25,《史朋》第31号,1998年;中村圭尔《六朝における官僚制の叙述》,《東洋学報》第91卷第2号,2009年等。柳春新认为《魏略》官制文本应名《百官志》。《〈魏略〉考论》,《中国典籍与文化论丛》第11辑,凤凰出版社,2009年,第56页。

[26] 关于《魏略》成书时间,中村圭尔推测在曹魏中期,与谢承《后汉书》大约同时,津田资久推测在高贵乡公甘露二年(257)年以后的曹魏末年,稍晚于谢承《后汉书》。分见中村圭尔《六朝における官僚制の叙述》注10,《東洋学報》第91卷第2号,2009年;津田资久《『魏略』の基礎的研究》,《史朋》第31号,1998年。

[27] 《隋书》卷三三《经籍志二》,中华书局,1973年,第955页。

[28] 金毓黼考得12家,邱敏、范市兵各考得14家,唯书目有异。分见金毓黼《中国史学史》,商务印书馆,1999年,第79-80页;邱敏《六朝史学》,南京出版社,2003年,第71-86页;范市兵《〈晋书〉的编纂及其文献成就》,安徽大学硕士学位论文,2010年,第37-40页。

[29] 束晳书、虞预书参罗秉英《魏晋六朝时期“佚史”书志的编纂》,《思想战线》1987年第2期;王隐书参(清)章宗源《隋书经籍志考证》卷一,第4948页。

[30] (清)章宗源《隋书经籍志考证》卷一,4949页。

[31] 汤球辑本称《职官志》,中村圭尔则不确定为《百官志》抑或《职官志》。分见(清)汤球辑《九家旧晋书辑本·臧荣绪晋书》,中州古籍出版社,1991年,第15页;中村圭尔《六朝における官僚制の叙述》,《東洋学報》第91卷第2号,2009年。

[32] (清)章宗源《隋书经籍志考证》卷一,4950页。

[33] (清)张聪咸《经史质疑录·与阮侍郎论晋逸史例》;《聚学轩丛书》第3集,页三三—三五;石滨纯太郎《群書治要の史類》,见氏著《支那学論考》,全国书房,1943年,第127-128页;胡适《〈群书治要〉里的〈晋书〉》,初刊1948年,后收入欧阳哲生编《胡适文集》10《胡适集外学术文集》卷二,北京大学出版社,1998年,第170-171页。

[34] (清)汤球辑《九家旧晋书辑本·谢灵运晋书》,第317-318页;中村圭尔《六朝における官僚制の叙述》,《東洋学報》第91卷第2号,2009年。又沈约《晋书》,谢保成推测亦设《百官志》,检其所论,似证据不足。《增订中国史学史:先秦至唐前期》,第406页。

[35] 金毓黼《中国史学史》,第89-91页;谢保成《增订中国史学史:先秦至唐前期》,第369-375页。

[36] 《南齐书》卷一六《百官志》,中华书局,1972年,第328页。

[37] 王仲荦已指出《太平御览》保存了何承天、徐爰撰《宋书》的残篇零段,陈爽也判断《太平御览》引《宋书》系包括何、徐《宋书》在内的《宋书》早期写本。具体到官制文字,从《御览》若干引文与今本沈约《宋书·百官志》的巨大差异来看,毋宁认为其中应有部分即源自何、徐《宋书》。参王仲荦《宋书出版说明》,中华书局,1974年,第1-2页;陈爽《〈太平御览〉所引〈宋书〉考》,《文史》2015年第4辑。

[38] (清)赵翼撰,王树民校证《廿二史札记校证》卷九《宋书多徐爰旧本》,中华书局,1984年,第179-180页。

[39] 《南齐书》卷五二《文学传·檀超传》,第891页。

[40] 或认为这里《百官》是指范晔的另一部书《百官阶次》(于溯《范晔〈后汉志〉篇目考——兼说“蜡以覆车”与〈后汉志〉存佚》,《古典文献研究》第20辑上卷,2017年,第132-133页),不过考虑到前举诸篇均为书志,则此处仍应理解作《百官志》为宜。又檀超“史功未就”,不过与檀超同掌史职的江淹单独修成《齐史》十志(《南史》卷五九《江淹传》,中华书局,1975年,第1451页)。由于“十志”早已亡佚,其志目是否采纳檀超建议,已不得而知。

[41] 关于唐修《晋书》的修撰时间,历来颇多争议,最新讨论见唐星《唐修〈晋书〉编撰考》,《唐研究》第25卷,北京大学出版社,2020年,第115-146页。

[42] 罗秉英《魏晋六朝时期“佚史”书志的编纂》,《思想战线》1987年第2期;中村圭尔《六朝における官僚制の叙述》,《東洋学報》第91卷第2号,2009年。

[43] 《晋书》卷四六《李重传》,中华书局,1974年,第1312页。

[44] 关于《群书治要》的版本,参尾崎康《群書治要とその現存本》,《斯道文庫論集》第25辑,1990年,第121-210页。

[45] 安部聪一郎《後漢時代の関係資料の再検討-先行研究の検討を中心に》,《史料批判研究》第4号,2000年;林晓光《论〈艺文类聚〉存录方式造成的六朝文学变貌》,《文学遗产》2014年第3期;《〈闲情赋〉谱系的文献还原——基于中世文献构造与文体性的综合研究》,《文学评论》2014年第3期;《从“兮”字的脱落看汉晋骚体赋的文体变异》,《中国社会科学》2018年第8期等。

[46] 从今日的角度看,《群书治要》并非类书,不过在其成书的初唐,“类书”意为杂家之书,故《群书治要》亦属类书。关于初唐“类书”的概念,参大浏贵之《唐創業期の「類書」概念-『芸文類集』と『群書治要』を手がかりとして》,初刊2006年,后收入氏著《唐代勅撰類書初探》,研文出版,2014年,第19-39页。

[47] 《群书治要序》,丛书集成初编本,商务印书馆,1936年,第1页。

[48] 唐修《晋书》中,《群书治要》收臧书《百官志》下所记四人事迹均位于各自本传。考虑到唐修《晋书》系以臧书为本,则上述记载在臧书中当亦位于各自本传。

[49] 《修晋书诏》,《晋书》,第3305页。

[50] 杜希德(Denis C. Twitchett)怀疑长孙无忌、令狐德棻等于高宗显庆元年(656)修成的《武德贞观两朝史》中亦设书志,其说不确。《唐代官修史籍考》,黄宝华译,上海古籍出版社,2010年,第204页。

[51] (唐)刘知幾撰,(清)浦起龙通释《史通通释·外篇》卷一二《古今正史》,第346-347页。

[52] 李南晖推测许敬宗起草的“十志”志目为礼仪、音乐、历、天文、五行、地理、职官、舆服、食货、刑法,可备一说。李南晖《〈史通·古今正史〉唐史笺证》,《文献》2000年第3期。

[53] 《文献通考》卷一九二《经籍考一九》引,中华书局,2011年,第5583页。

[54] 在此之后唐国史是否续修,学界尚存争议,一般认为唐后期未及续修,不过岑仲勉、贾宪保、李南晖等则倾向于此后仍有续修。分见岑仲勉《〈旧唐书逸文〉辨》,初刊1948年,后收入氏著《岑仲勉史学论文集》,中华书局,1990年,第596页;贾宪保《从〈旧唐书〉、〈谭宾录〉中考索唐国史》,黄永年主编《古代文献研究集林》第1集,陕西师范大学出版社,1989年,第141-156页;李南晖《唐纪传体国史修撰考略》,《文献》2003年第1期。

[55] (清)岑建功《旧唐书逸文》卷八,徐蜀选编《二十四史订补》第9册,书目文献出版社,1996年,第284-286页;吴玉贵《唐书辑校》卷二,中华书局,2008年,第292页等。

[56] 吴玉贵《唐书辑校·前言》,第1-12页;《也谈〈太平御览〉引〈唐书〉》,《点校本二十四史及〈清史稿〉修订工程办公室简报》第41期,2009年,第9-18页。

[57] 孟彦弘《〈太平御览〉所引“唐书”的辑校与研究——评吴玉贵〈唐书辑校〉》,《唐研究》第 16 卷,北京大学出版社,2010 年,第 521-533页。

[58] 汪桂海《谈〈太平御览〉所引〈唐书〉》,《点校本二十四史及〈清史稿〉修订工程办公室简报》第37期,2009年,第11-15页。

[59] (清)岑建功《旧唐书逸文·自序》,徐蜀选编《二十四史订补》第9册,第217页上栏。

[60] 岑仲勉《〈旧唐书逸文〉辨》,《岑仲勉史学论文集》,第589-597页。

[61] 温志拔《〈太平御览〉引“唐书”之性质考论》,《史学史研究》2010年第2期;唐雯《〈太平御览〉引“唐书”再检讨》,《史林》2010年第4期。

[62] 《宋绍兴秘书省续编到四库阙书目》卷一,清光绪观古堂书目丛刻,页三三左。关于是书的撰修时间,较近的论述参张固也、王新华《〈秘书省续编到四库阙书目〉考》,初刊2009年,后收入张固也《古典目录学研究》,华中师范大学出版社,2014年,第152-166页。

[63] 《通志二十略·艺文略第三·史类第五·职官》,中华书局,1995年,第1550页。

[64] (清)纪昀等撰《历代职官表》卷一,上海古籍出版社,1989年,第30页上栏。

[65] 至于何以称《唐书官品志》,武汉大学朱海先生提示或系唐人书写的《官品志》之意,可备一说。

[66] 代表性论述如(清)撰,王树民校证《廿二史札记校证》卷一六《旧唐书前半全用实录国史旧本》,第345-349页;《四库全书总目提要》卷四六《史部二·正史类二》,河北人民出版社,2000年,第1263-1264页;福井重雅《『旧唐書』-その祖本の研究序説》,早稻田大学文学部东洋史研究室编《中国正史の基礎的研究》,早稻田大学出版部,1984年,第241-265页。

[67] 杜希德《唐代官修史籍考》,第183-212页。

[68] 谢保成《〈旧唐书〉的史料来源》,《唐研究》第1卷,北京大学出版社,1995年,第359-365页;又见氏著《隋唐五代史学》,商务印书馆,2007年,第394-396页。

[69] (清)王鸣盛《十七史商榷》卷八一《新旧唐书一三》“新旧官志皆据开元六典”,上海书店出版社,2005年,第707-708页;刘毓崧亦持此论,见(清)罗士琳、(清)刘文淇等《旧唐书校勘记》卷二四《职官志》,徐蜀选编《二十四史订补》第8册,第445页上栏;严耕望《略论唐六典之性质与施行问题》,初刊1953年,后收入氏著《严耕望史学论文选集》,中华书局,2006年,第373页。

[70] 杜希德《唐代官修史籍考》,第206-207页。

[71] 谢保成《〈旧唐书〉的史料来源》,《唐研究》第1卷,第363页。

[72] 《旧唐书》卷三二《历志一》,中华书局,1975年,第1152-1153页。

[73] 《旧唐书》卷一九二《隐逸传·孔述睿传》,第5130-5131页;《册府元龟》卷五六〇《国史部七·地理》,凤凰出版社,2006年,第6426页。

[74] (唐)刘肃《大唐新语》卷九《著述》:“开元十年(722),玄宗诏书院撰《六典》以进,时张说为丽正学士,以其事委徐坚。沉吟岁余,谓人曰:‘坚承乏,已曾七度修书,有凭准皆似不难,惟《六典》历年措思,未知所从。’说又令学士毋婴〔煚〕等,检前史职官,以今〔令〕式分入六司,以今朝六典,象周官之制。然用功艰难,绵历数载。其后张九龄委陆善经,李林甫委苑咸,至二十六年,始奏上。百寮陈贺,迄今行之。”(中华书局,1984年,第136页)此“前史职官”是否即唐国史《职官志》,存疑俟考。

[75] 《通典》固非类书,不过在分门别类叙述这一点上,与类书相通。

[76] 王三庆《敦煌类书》,丽文文化事业股份有限公司,1993年,第108-109页。又敦煌类书另有一件推测抄录于中唐时期的《类句乙》(P.3622V+P.4034V,《敦煌类书》,第115、501-502页),下设《职事章第七》,检其文字可知,该章除叙述职官外,还言及“百姓庶人、保头坊正”等,或许正因如此,门目不云“职官”而称“职事”。

[77] 杜希德《唐代官修史籍考》,第74页。

[78] 《隋书》卷三三《经籍志二》,第967-969页。

[79] 关于《日本国见在书目录》成书时间的最新讨论,见孙猛《〈日本国见在书目录〉的成书年代及其背景》,收入氏著《日本国见在书目录详考》下,上海古籍出版社,2015年,第2165-2179页。

[80] 《隋书》卷二六《百官志上》,第719页。

[81] 张固也《新唐书艺文志补》,吉林大学出版社,1996年,第83页。

[82] 刘兆祐《宋史艺文志史部佚籍考》,国立编译馆,1984年,第377页。

[83] 《宋书》卷七一《徐湛之传》,第1847页。

[84] 赵立新《〈南齐书·百官志·序〉所见中古职官文献与官制史的意义》,《台大历史学报》第62期,2018年,第92页。

[85] 《隋书》卷三三《经籍志二》,第968页。

[86] 关于《隋书·经籍志》与《七录》的关系,参刘咸炘《续校雠通义·明隋志》,《刘咸炘学术论集·校雠学编》,广西师范大学出版,2010年,第25-37页;姚名达《中国目录学史》,上海古籍出版社,2002年,第73-76页

[87] (梁)阮孝绪《七录序·七录目录》,收入《广弘明集》卷三,《四部丛刊》影印本,商务印书馆,1929年,页一五。

[88] 如将尚书、侍中、中书官移在列卿之前叙述,即体现了唐人观念。参谢保成《增订中国史学史(先秦至唐前期)》,第559页。类似,黄桢也指出《晋书·舆服志》将五辂制度强加于晋代历史的做法,亦反映了唐人的历史认识。参黄桢《中古天子五辂的想象与真实——兼论〈晋书·舆服志〉车制部分的史料构成》,《文史》2014年第4辑。当然,唐修《晋书·职官志》亦非完全基于唐人认识叙述官制,如其采用“官职为纲”的叙述模式,即与唐人认识不同。关于此,笔者将另文探讨。

[89] 关于《群书四部录》的编纂,参《旧唐书》卷一〇二《元行冲传》,第3178页;同卷《韦述传》,第3183页;《唐会要》卷三六《修撰》,上海古籍出版社,2006年,第767页。

[90] 关于《初学记》的编纂,参《大唐新语》卷九《著述》,第137页;《唐会要》卷三六《修撰》,第768页;《新唐书》卷五九《艺文志三》,中华书局,1975年,第1563页。

[91] 张说长期担任兼修国史,徐坚于武则天晚年曾参与删改《唐史》。分见《旧唐书》卷九七《张说传》,第3051-3057页;卷一〇二《徐坚传》,第3175页;《唐会要》卷六三《史馆上·修国史》,第1291页。

[92] 《旧五代史》虽成书于北宋初,但基本是在五代文化传统下修成,故一并附于此。

[93] 《隋书·经籍志》虽然与高宗显庆元年完成的《五代史志》一并奏上,但《经籍志》旧题“侍中魏国公魏徵传”,故王重民认为《经籍志》大约成稿于贞观三年至十年魏徵以秘书监兼领五代史期间。王重民《中国目录学史论丛》,中华书局,1984年,第89页。

[94] 赖瑞和《唐职官书不载许多使职的前因与后果》,初刊2014年,后收入氏著《唐代高层文官》,中华书局,2017年,第53-74页。

[95] 杜希德《唐代官修史籍考》,第207页。

[96] 楼劲《从“以官存司”到“以司存官”——〈百官志〉体例与汉唐行政体制变迁研究》,《历史研究》2021年第1期。另关于《职官志》与《职员令》的分歧,楼文已指出这是因为《职官志》所据为《开元令》之故。

[97] 徐冲《〈续汉书·百官志〉与汉晋间的官制撰述》,《观书辨音:历史书写与魏晋精英的政治文化》,第113-148页。

[98] 楼劲《从“以官存司”到“以司存官”——〈百官志〉体例与汉唐行政体制变迁研究》,《历史研究》2021年第1期。

[99] 魏晋以下纪传体王朝史中的官制文本,前引楼劲文指出其史源已和唐国史《职官志》一样多为有关官制的令篇及后续补充规定。不过,两晋南朝令中与唐《职员令》相当者称《吏员令》,检核这一时期官制史志,或仅以《吏员令》为主,或综合《吏员令》与《官品令》,在官吏分途渐趋明显、吏员地位日益卑下的魏晋南朝,改“百官”或“吏员”或“官吏”显有不妥,诸史沿用汉代以来的“百官志”,或正基于此。而《隋书·百官志》,虽然北齐、杨隋部分已是综合《职员令》、《官品令》,具备命名“职官志”的基础,但因萧梁部分仍沿袭南朝传统综合《吏员令》、《官品令》,故整体仍以“百官志”为称。至于《晋书·职官志》,从其构成来看,当主要依据《吏员令》,理论上仍应称“百官志”,不过,大约为了与臧荣绪《晋书》相区分,唐修《晋书》采用了更契合唐人意识的篇名“职官志”。关于魏晋以降吏员地位卑下,自唐长孺首倡此说后论述较多,兹不赘举。

[100] 事实上,记载内容以职事官为主也与史料来源不无关联,唐令亦以对职事官的规定为主。参赖瑞和《唐职官书不载许多使职的前因与后果》,《唐代高层文官》,第63页。

[101] 关于欧阳修的复古,学界较为熟悉的是他倡导古文写作的主张,以及推崇寓褒贬于叙事的《春秋》笔法。事实上,在历史编纂的其他方面,欧阳修亦多呈现复古倾向。如《新唐书·地理志》一反“故事”加入土产贡赋、河渠水利、物产工官等信息,即在一定程度上返回《汉书》传统。关于此,参拙稿《回归汉志与承续地志:〈新唐书·地理志〉的书写策略》(待刊稿)。关于《新唐书·地理志》的书写,承华中师范大学张达志先生提示,谨致谢忱。

又《新唐书》与《旧唐书》多有不同,且不同处未必皆有深意,如王鸣盛所说:“《新书》务欲与《旧书》违异,《旧书》所有多削去,所无则增之,初不论其当否。”(《十七史商榷》卷七四《新旧唐书六》“顺宗纪所书善政”条,第641页)具体到书志,《新书》志目亦多与《旧唐书》不同,如旧志称“经籍志”,新志称“艺文志”,旧志称“舆服志”,新志称“车服志”,这些似乎也没有特别区别。然则《新唐书》以“百官志”命名官制文本,或许还有刻意区别旧志的意图在内。

[102] 三史志目的不同或与其史料来源相关。如《宋史》最主要的依据是宋修国史,后者系以《职官志》编排官制;《金史》以王鹗《金史稿》为底本,王恽《玉堂嘉话》载王鹗设金史大纲,其中已有《百官志》;《辽史》主要以耶律俨《实录》和陈大任所撰史书为基础,但无法确认其官制文本志目。参马元元《北宋〈国史·职官志〉的辑佚与校注——兼与〈宋史·职官志〉之比较》,河北大学博士学位论文,2012年;邱靖嘉《〈金史〉纂修考》,中华书局,2017年;冯家昇《〈辽史〉源流考》,见氏著《冯家昇论著辑粹》,中华书局,1987年,第99-152页;杨军《耶律俨〈皇朝实录〉与〈辽史〉》,《史学史研究》2011年第3期;林鹄《辽史百官志考订·绪论》,中华书局,2015年,第1-13页;苗润博《〈辽史〉探源》,中华书局,2020年,第37-65页。不过,元代史家在同时修撰的三史中分别使用“百官志”、“职官志”,仍可表明在时人看来二名并无区别。

作者:孙正军,1982年生。北京大学历史学博士,现为清华大学人文学院历史系长聘副教授。主要研究领域为汉唐职官制度及历史文献的史料批判研究。

原刊《中国中古史研究》第八卷(中西书局,2020年12月)。本文仅作学术分享,若有侵权,敬请联系,十分感谢。

欢迎关注@文以传道

免责申明:本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除,如需转载请保留原文地址。