辅仁大学现在叫什么(沦陷时期的辅仁大学)

抗战胜利后,国民政府对沦陷区不同性质的高校采取了完全不同的处理办法,有的改造,有的取缔,有的学籍不予承认,但对北平私立辅仁大学除了明令嘉奖外,还特准追认沦陷时期辅大毕业生的学籍。那么,何以至此呢?

北京辅仁大学旧址,现成为北京师范大学的一个校区,位于北京定阜街1号。

高校命运各不相同

卢沟桥事变后,日本发动全面侵华战争。凶残而狡猾的日寇知道,欲亡其国家,必先灭其文化,故对我高等教育摧残十分惨烈。沦陷区一批重点大学纷纷迁移到大西南、大西北等后方,调整重组,继续坚持办学。据统计,抗战爆发前108所高校中,有94所迁移至内地,比例占87%。

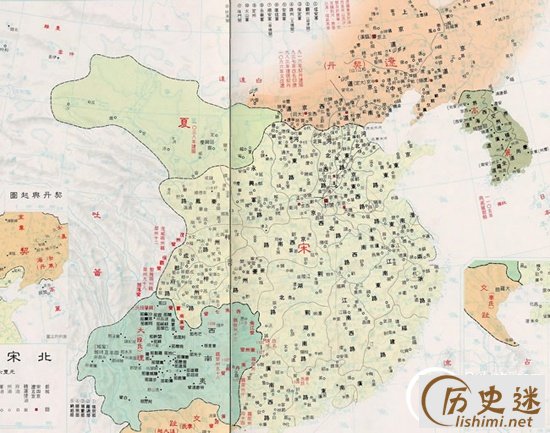

就北平而言,卢沟桥事变前,全市有19所高校,命运各不相同。内迁大后方的有10所,包括国立北京大学、国立清华大学、国立北平师范大学、国立北平大学、私立中法大学、私立朝阳学院、东北文法学院、北平艺术专科学校、私立北平平民学院等,陆续迁移到大后方,继续招生办学;停办的有4所,包括私立民国学院、私立北平铁路学院、北平市立体育专科学校等;太平洋战争爆发后被取缔的有2所,1941年12月8日——太平洋战争爆发后的第二天,日军强占私立燕京大学、私立协和学院,稍后燕京大学迁往大后方成都,协和学院在一年之后的1942年也在成都恢复教学活动;坚持办学的有4所,分别是私立北平辅仁大学、私立中国大学(中国学院)、私立北平国医学院、私立华北国医学院。后两所大学规模很小,学科单一(只有中医),几乎没有名气,只有前两所在沦陷区比较具有影响力,且坚持办学,抗敌不屈。

辅大何以坚持办学

辅仁大学为何能够一直坚持在日伪控制下的北平办学,而免遭被关闭的命运呢?

辅仁大学是一所天主教性质的大学,筹办经费来自美国本笃会圣文森会院,随后每年几十万美元的办学经费也是主要靠圣文森会院和罗马教廷捐助的基金所产生的利润。1929至1933年,资本主义社会爆发大规模经济危机,美国经济损失惨重。美国本笃会为辅仁大学所筹措的基金贬值了,又不能再在美国募到新资金,学校办学经费十分困难。在此情况下,1933年该校改由经济、人才充裕的一个天主教宗派团体——德国圣言会接办。并于是年6月20日,正式办理移交手续。从此,辅仁大学的主办团体便是德国圣言会,学校由此获得了充裕的办学资金和人力资源(教授和管理者),而且因为德国和日本是盟国,故它能够继续在北平办学而未被日本强占。

1937年秋,辅仁大学在全民族抗战的隆隆炮火声中,继续招生办学。重庆密令北平辅仁大学仍继续维持原状,充分利用和德国的关系,联络平津其他具有国际性的教育团体,尽量吸收沦陷区青年,培植爱国人士,延续中华文化教育事业。在沦陷区内,应遵循三原则,即行政独立、学术自由、不悬伪旗,以示正义不屈。

辅仁大学之所以能够在沦陷区坚持办学,抵制日伪奴化教育,也与校长陈垣有很大关系。陈垣作为辅大校长及一代史学大师,是学校的精神领袖和一面旗帜,他的言行和态度对学校的生存发展有着至关重要的作用。在沦陷区,陈垣政治上无自由、行动上受监视、经济上拮据,身边师友相继南下,亲人分别,他也曾想南下大后方,但考虑到数千学生的学业与心爱的藏书,最终留了下来,与敌周旋,学校因此得以继续开办。

1942年4月,陈垣校长在辅仁大学返校节运动会上演讲,痛斥汉奸。

沦陷区“抗日大本营”

沦陷期间,被日伪接管的北平其他高校都被迫实行奴化教育,日语被迫作为必修课,教材也被改用日文课本,校门悬挂日本国旗,有的学校蛮横地要求师生进校门时,必须对日本国旗鞠躬。

辅仁大学也有日伪经常来校盘问搜查,师生要不断填写各种表格,学校要经常报告学生情况。从1939年开始,日本派遣细井次郎以第二外国语教授的名义来校做驻校代表。1942年,细井次郎又升任为日文系主任、校务长首席秘书,兼任附中学监。此后派来的日籍教师逐渐增多,学生中也有许多日伪特务,一起对辅大师生进行监视。在此情况下,陈垣校长与德国籍天主教圣言会司铎出面与日伪交涉,坚持学校不挂日本国旗,不用日语课本,不把日语作为必修课,从而使辅仁大学成为沦陷区唯一不悬挂日伪旗帜、不读日伪所编写的旨在推行奴化教育的教材的大学。

但是,日伪并不甘心辅仁大学的特立独行。1938年5月,日军侵占徐州之后,强迫北平全市悬挂日伪国旗,并强令群众上街游行庆祝。辅仁大学及其附属中学,坚决拒绝这些无理要求,结果日伪震怒,强令辅仁大学及其附中停课3天,并多次派人“质问”校长陈垣。陈垣回答:“我们国土沦丧,只有悲痛,要庆祝,办不到!”坚决不挂旗,不游行。

陈垣和文学院院长沈兼士等人还巧妙地进行学术文化抗日。陈垣在1940年的《辅仁年刊》中题词说:“子张问行,子曰:言忠信,行笃敬,虽蛮貊之邦行矣。言不忠信,行不笃敬,虽州里,行乎哉?”这里的“蛮貊之邦”指的是沦陷区。因为陈垣看到个别辅仁大学毕业生在为敌伪做事,甚至欺压国人,感到十分痛心,因此劝诫同学们一定要严格要求自己,做一个正直的人,即使是生活在沦陷区,也不能言语无信,甚至干助纣为虐的事。陈垣引用这些经典,谆谆告诫学生,日伪明知其深意所在,但因引用的是儒家经典,也对他无可奈何。

沈兼士先生是汉语言文字学权威,在沦陷区,他常用甲骨文、金文、篆文等古文字写文、赋诗、撰联愤斥日寇。如在《“鬼”字原始意义之试探》文末落款为“民国廿五年二月廿一日打鬼节沈兼士写成于北平”;在《吴著经籍旧音辩证发墨》文末为:“民国廿九年四月四日写于北平寓庐之抗志斋”;在《杀、祭古语同源考》文末为:“二十八年除日于北平寓庐之识小斋”。这里的“打鬼节”、“除日”、“抗志斋”均表示出鲜明的抗日色彩。1941年,他给高步瀛的挽联云:“冀北马群空,后进何知失大老;天上欃枪落,家祭无忘告乃翁。”他用欃枪(扫帚星)比喻日寇,表示日寇必败,中国必能雪耻复国。在敌伪严密的文字狱罗织下,旁人为之捏一把汗,而沈兼士却处之泰然。他曾给山东曲阜孔庙和同人及弟子写过这样一副用甲骨文写的楹联:“九有无人御虎兕;万方今日竞龙蛇。”解放后,当时的“通懦”陆辛农先生见到这副楹联曾评价说:“沈先生真了不起,不愧是位抗日的英雄人物,他居然敢在日寇侵华的最猖狂时期,在沦陷区内写出这样激愤的抗日词句,难能可贵!”他解释说:“九有就是九州,就是中国的国土。虎是猛虎,兕原指犀牛,这里用为野牛的意思,是指日寇。这句话是说九州大地沦丧,一任虎兕横行,竟然无人能驾御。下联是指二战,整个世界都在龙蛇相争,天下大乱了。”陆先生说:“好在这副楹联是用甲骨文写的,日本宪兵队就是发现了也不知写的是什么。可万一认出来呢,那可就要掉脑袋呀!”

由于沈兼士生性刚烈,每谈国事,不顾场合,必痛詈敌伪而后快,以此深为敌伪所忌。特务跟踪之外,又在辅仁大学国文系派了几名日本特务,以监视他的言行。这些日本特务,考入学校时用的是中国人的姓名,每人说一日流利的中国话,只是后来才渐渐被人知道他们是日本人。毕业时,国文系毕业生宴请全系教师,这几个日本学生鱼贯地向教师们逐一敬酒,惟独不敬沈兼士先生。沈兼士对同仁和家人说:“敌我分明,好得很。这也算是我们教书的一项成绩吧,至少教会他们先别敌我再论师生嘛。”

1937年,北平沦陷后不久,沈兼士、张怀、董洗凡、英千里等几位辅仁大学教授秘密组织“炎社”(纪念顾炎武的社团),借研究明末清初具有民族气节的学者顾炎武学说为名,激发师生爱国、爱民、不附逆、不投降的热情,以人心不死、国家不亡相号召,鼓舞师生奋发图强,刻苦求学,积蓄力量,以待来日报效国家。他们邀请北京文教界爱国人士参加,辅仁大学的师生率先纷纷加入。为团结更多的爱国人士,1939年夏,“炎社”扩大组织为“华北文化教育协会”,简称“华北文教协会”。协会实行委员会制,沈兼士为主任委员,张怀为书记长,张怀、英千里、董洗凡、徐侍峰以及北京大学法学院的牛继昌等人为委员。会员发展很快,当时的北平各大学以及一些规模较大的文化机关,如故宫博物院、北京图书馆等,都设有华北文教协会支部,后来还在开封、济南、太原等地设有分会,在北京总会的领导下组织各种抗日活动。

“华北文教协会”秘密进行的各种抗日工作主要有:一、在课内外向学生宣传不畏强暴、不受利诱、不向敌人投降等民族意识和爱国思想;二、教育青年学生刻苦学习,积蓄力量,以待时机,报效国家,通过秘密渠道向后方输送愿做抗日工作的助教和青年学生;三、组织各种抗日斗争活动;四、出版各种抗日书刊,鼓舞人民抗日斗志,如组织人力将夜间偷听记录下来的重庆电台的抗战新闻油印出来,是为《时事简报》。在当时敌伪军警宪特严密监视高校知识分子的情况下,有胆小的怕遭逮捕,身上不敢携带《时事简报》出校门,只有沈兼士自愿随身携带好几份报纸,传递散发到社会上;五、为保护失业知识分子的节操,经济上救助知识分子。“文协”领导英千里和董洗凡从大后方筹得一笔款项,编辑出版《辛巳文录》,鼓励他们写文章编辑成论文集,给他们发放稿费,维持生活。他们和辅仁大学的领导陈垣、张怀商量,在辅仁大学经费极为窘迫的情况下,聘请了一些知识分子到辅仁大学兼课,如唐兰、梁启雄、张子高、缪金源、褚圣麟、徐献瑜等先生,每周2至3小时,每月送40至60元课时费,补助其生活。为帮助辅仁大学的贫困生,1940年沈兼士成立了“陈援庵奖学基金”,约请京剧艺术家郝寿臣义演,筹备了3000大洋,每年定息奖给学习成绩优良的贫困生;六、举办辅仁工友夜塾,开启民智,并呼吁辅仁大学各系学生到夜校任教,教工友们读书认字、学英语、打算盘。

当时日本宪兵队和伪警察局派了不少间谍特务到辅仁大学,在他们的秘密监视下进行抗日工作相当不易,随时都有被逮捕的危险。1942年12月,辅仁大学秘书长英千里、训导长伏开鹏等多位同仁,因从事抗日活动先后被捕,英千里等不屈不挠,后经营救被释放。1944年2月至3月间,日本为做侵略中国的最后挣扎,大规模搜捕抗日组织和工作人员。1944年3月,日本宪兵队逮捕了英千里,并从他家里抄出“华北文教协会”主要会员名单。20日后,校内外“华北文教协会”的骨干几乎全部被捕,如校内的师生张怀、董洗凡、徐侍峰、欧阳湘、赵锡禹、左宗伦、郑国栋、左明彻、孙硕人、朱锦章、葛信益、赵光贤、叶德禄、高婴齐、吴师循、李凤楼、秦晋、孙金铭等30多人被捕。经过4个多月的关押审讯后,日寇华北军事法庭将“华北文教协会”主要负责人张怀、英千里、董洗凡、英纯良等分别判处15年监禁,其余人员分别判处7年、5年、3年、2年不等的徒刑。他们在日寇监狱里关押了一年多,受尽各种酷刑折磨,落下不同程度的终身残疾。但他们始终没有屈服,直到1945年7月15日,日本无条件投降前夕,才获得自由。沈兼士和陈垣、英千里、孙金铭等师生在非常险恶的环境里,将生死置之度外,勇于发扬舍生取义的传统美德和爱国主义精神,保持民族气节。辅仁大学因此赢得“抗日大本营”的美誉。

1941年9月8日,辅仁大学同仁合影。

爱国青年向往之地

在日伪横行的特殊环境里,辅仁大学师生们历经艰辛,克服了日伪的干扰、威胁、利诱和经费拮据等问题,不仅使学校延续下来,而且还从多方面取得稳步发展。如师资队伍扩大;开始招收研究生;增设附属小学和幼稚园;扩大本科教育招生规模;增设女子学院,开始招收女生。

沦陷时期,在其他各校或停办、或内迁的情况下,原属北京大学、北平师范大学、清华大学的一些教师,由于一些主客观原因不能随校内迁,又不甘心在日伪控制的学校任教,因此不少知名教授进入辅仁大学任教,如萨本栋、杨成章、高步瀛、顾随、张子高、袁翰青等。

1938年秋,辅大文科研究所史学所、理科研究所物理学所开始正式招收研究生。此后又分别增加了生物学研究所、化学研究所、人类学研究所研究生招生点。1943年,辅仁大学设立了附属小学和幼稚园,作为教育系学生实习学校。至此,辅仁大学发展成为拥有研究生、本科、中学、小学、幼稚园等完整系统的教育机构。本科生招生规模逐年扩大。1936年,辅仁大学招生331人,在校生810人;1938年,在校生达1265人;1941年,在校生达到2267人;1942年,在校生达到2413人;1945年,在校注册学生达到2271人。

1937年4月,辅仁大学以19.9万大洋购得旧恭王府,1938年9月,增设女子学院,由圣修女会主持校务活动,以新购的恭王府作为女院校舍。当年,文学院、教育学院各系以及理学院的数学系,开始破天荒地招收女生,之后,其他各系也开始招收女生。

1937年至1945年,辅仁大学共培养本科生2199名,平均每年毕业275人,另有几十名研究生毕业。值得指出的是,辅仁大学实行严进严出的原则,本科生、研究生文凭的含金量是很高的,这些毕业生有很多成为著名的学者、科学家、院士、政治家等。

沦陷时期,广大沦陷区青年纷纷以考入辅仁大学为荣。尽管当时辅仁大学学费较高,“伪大学”免费,但爱国青年就是不考那些“伪大学”。原先在北大、清华等高校就读的部分学生,无法随校内迁,便也转入辅仁大学学习。这从另一个角度证明,抗战时期的辅仁大学是沦陷区爱国青年向往之地。这也是辅仁大学能得到很大发展的一个重要原因。

上一篇:绍兴有哪些大学(好消息)